Violencia política de género en la esfera digital en América Latina

Para IDEA Internacional, la igualdad de género es condición necesaria para una plena democracia. Lamentablemente, la violencia política contra las mujeres en el ámbito digital sigue siendo un serio obstáculo a los avances hacia esa igualdad. La burla, el escarnio y los insultos sexistas son parte de la realidad con la que deben contender millones de mujeres en el mundo cuando deciden entrar en la actividad política.

En los últimos años hemos sido testigos de la preocupante seguidilla de renuncias de lideresas a nivel global, incluyendo Jefas de Gobierno como Jacinda Ardern (Nueva Zelanda), Sanna Marin (Finlandia) y Nicola Sturgeon (Escocia). La mayoría de ellas ha expresado cansancio, incluso miedo, por los persistentes ataques en su contra a través de las redes sociales. Estas últimas expanden y aceleran las manifestaciones de la violencia de género. No se trata aquí de ataques a las propuestas políticas de estas figuras, sino del insidioso cuestionamiento de sus capacidades, de su apariencia, del control de sus cuerpos y de su vida íntima. La difusión no consentida de imágenes privadas de las figuras políticas y, crecientemente, la utilización de la Inteligencia Artificial para crear falsas y humillantes escenas de carácter sexual, se han convertido en parte del tóxico ambiente en que discurre la vida pública en nuestra época. Estos tipos de violencia se ensañan particularmente con las mujeres, con el fin de obstaculizar su participación política.

El presente trabajo, “Violencia política digital contra las mujeres en América Latina” explora la problemática de la violencia política digital contra las mujeres en América Latina. Escrito por nuestra directora regional para América Latina y el Caribe, Marcela Ríos Tobar, es una clara señal de nuestra intención de abordar los retos que las tecnologías digitales plantean a las democracias con un enfoque de igualdad de género.

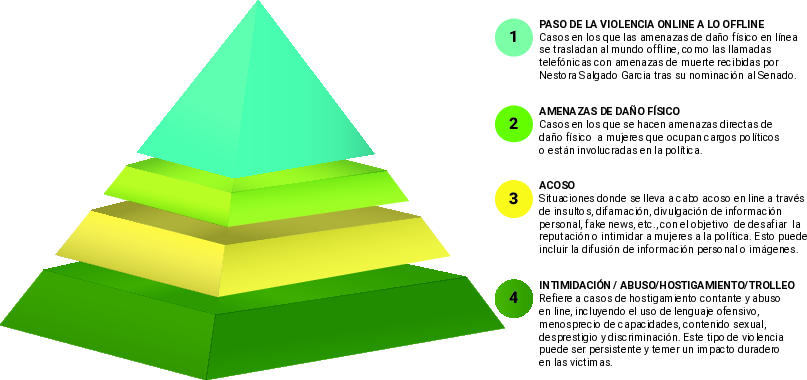

En la primera parte, luego de un repaso a conceptos claves, se hace una revisión a diferentes estudios sobre el tema en la región. Posteriormente, se presenta la “pirámide de la violencia política digital contra las mujeres”, dando cuenta de cómo esta suele ser un proceso que tiende a escalar gradualmente hasta llegar, en algunos casos, a la violencia física. A continuación, se da cuenta de la legislación en torno a la violencia política contra las mujeres en América Latina, haciendo hincapié en aquellas leyes que ponen atención a la violencia que acaece específicamente en el ámbito digital. Enseguida se presentan propuestas normativas de distintas organizaciones y se añaden nuestras propias recomendaciones, dirigidas a diferentes actores con capacidad de influir positivamente en este fenómeno.

IDEA Internacional ha apoyado permanentemente los avances en la igualdad de género y el empoderamiento político de las mujeres en América Latina. A lo largo de casi 30 años, el instituto ha generado múltiples investigaciones y espacios de diálogo, así como promovido iniciativas legislativas en muchos países de la región. Asimismo, hemos desarrollado programas de fortalecimiento de capacidades orientados hacia las mujeres que participan activamente en la política, desde jóvenes que se inician en el camino del servicio público hasta autoridades electas.

Esperamos que esta publicación contribuya a la comprensión de un obstáculo real y creciente en el camino hacia la igualdad política en la región. Sobre todo, buscamos identificar las recomendaciones de política pública que permitan mitigarlo, expandiendo con ello, en la práctica, los derechos políticos de las mujeres latinoamericanas.

Dr Kevin Casas-Zamora

Secretario General, IDEA Internacional

A nivel mundial, y particularmente en América Latina, las mujeres han logrado romper barreras, disputar y ser protagonistas en la esfera pública, así como competir y ejercer en los espacios de poder político. En las instituciones legislativas, por ejemplo, su representación en la región ha mostrado uno de los avances más significativos desde que en 1995 se aprobara la Plataforma de Acción de Beijing, que promueve una representación equilibrada entre mujeres y hombres en cargos de decisión. De la misma forma, han logrado ocupar cargos de jefatura en los poderes ejecutivos, ya sea como presidentas y primeras ministras, así como en gabinetes, gobiernos subnacionales y liderando importantes poderes autónomos en distintos países.

Sin embargo, la presencia de mujeres no ha asegurado necesariamente una repartición igualitaria del poder, ni ha evitado que sigan estando particularmente expuestas a la violencia y acoso político. Su vulnerabilidad frente a dichas amenazas está relacionada con el doble estándar con el que se juzga a hombres y mujeres que se desempeñan en la esfera pública. Estas últimas están sujetas a exigencias distintas de comportamiento, tanto por parte de medios de comunicación y opinión pública, como por parte de sus pares hombres e incluso desde sus propios entornos familiares y comunitarios. Se mantienen así mandatos culturales de género sesgados respecto al rol que las personas deben cumplir en la sociedad.

En una revisión de la literatura especializada, la politóloga estadounidense Mona Lena Krook

(2022) señala que académicas feministas han desarrollado el concepto de “incongruencia de roles” para dar cuenta de la disparidad en las evaluaciones que se realizan respecto de liderazgos masculinos y femeninos. Un metaanálisis constata que mientras los estereotipos de género y de liderazgo están alineados con lo que la sociedad percibe como características masculinas, se mantienen en contradicción con lo entendido como femenino. De esa forma, las líderes mujeres son evaluadas como menos competentes que sus pares hombres con credenciales y trayectorias similares (Eagly, Makhijani y Klonsky, 1992).

Así, las mujeres que se desempeñan en cargos o espacios políticos enfrentan discriminación, acoso y violencia de distinta índole e intensidad. Si bien, se ha intentado argumentar que esta violencia formaría parte de fenómenos más amplios de violencia política, conectada a las disputas y competencias entre distintos sectores políticos o los altos grados de violencia en muchos países de la región, organismos internacionales y académicos han logrado demostrar que las mujeres son objeto de una violencia específica, enraizada en violencia estructural que genera daño a través de una estratificación basada en las relaciones de género (Krook y Restrepo, 2016).

De acuerdo con Parlamericas1 (2015, pág. 8) se entiende por violencia política de género:

…las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.

Por su parte, la “Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política”, elaborada por la 2023 y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (OEA, 2017), plantea en su Artículo 3 sobre la definición de la violencia contra las mujeres en la vida política que:

Debe entenderse por “violencia contra las mujeres en la vida política” cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica (OEA, 2017, págs. 27-28).

Para las Naciones Unidas, “la violencia contra las mujeres es un problema omnipresente en todos los países del mundo y una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, con alto grado de impunidad” (OEA, 2022, pág. 13).

Las mujeres en política son vistas como una amenaza, la violencia política de género se ejerce entonces para debilitarlas, eliminarlas, figurativa y físicamente, demonizando, minimizando, humillando, ridiculizando, avergonzando, acosando su trabajo, sus discursos y relatos, sus acciones, sus personas (Manne 2018, pág. 76)2. Los ataques que sufren las mujeres en política son a menudo trivializados en la discusión pública y política, siendo las mujeres, además, revictimizadas, culpándolas por la violencia que reciben, enfocándose en sus comportamientos o falta de capacidad para protegerse en vez de en el reproche a la conducta de los perpetradores (Krook 2022; OEA 2022).

El trato que reciben mujeres líderes y dirigentes en política, medios de comunicación y redes sociales puede ser entendido como una forma específica de violencia de género. Es por ello por lo que Krook (2022) ha acuñado el concepto de “violencia semiótica en contra de las mujeres”, para mostrar el tipo de violencia que define y refuerza las desigualdades de género utilizando palabras e imágenes, también lenguaje corporal, para dañar, disciplinar y subyugar a las mujeres (Krook 2022, pág. 375). En la esfera política, la “violencia semiótica de género” se refiere al uso de recursos semióticos para impedir a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos. En esta conceptualización existen por lo menos dos modos de violencia semiótica en contra de las mujeres en política: “invisibilizar a las mujeres, que intenta aniquilar simbólicamente a las mujeres en la esfera pública, y hacer ver a las mujeres como incompetentes, lo que enfatiza la incongruencia de roles entre ser mujer y ser líder” (Krook, 2022, pág. 372).

Una característica de estos actos de violencia es que tienen una connotación pública: aunque pueden ser perpetrados contra una mujer a título individual, buscan enviar el mensaje de que las mujeres, como grupo social, no merecen estar en política.

La violencia política en contra de las mujeres, si bien no es nueva, se ha ido transformando en tanto las nuevas tecnologías de comunicación definen las formas de interacción y debate público. Como señala Emma Jane (2017), si bien internet no inventó el sexismo, lo está amplificando de maneras inéditas.3 En el mismo sentido, la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, plantea que “las rápidas transformaciones tecnológicas que han venido ocurriendo en el mundo influyen en la violencia en línea, y surgen nuevas y diferentes manifestaciones de violencia a medida que los espacios digitales se transforman y trastocan la vida fuera de internet” (ONU, 2018b, párr. 24).

Todos los tipos de violencia de género contra las mujeres tienen algo en común: son formas de coerción, abuso o agresión que se usan para controlar, limitar o constreñir la vida, el estatus, los movimientos y las oportunidades de las mujeres y para facilitar y asegurar los privilegios de los hombres (Kelly, 1989). De esta forma, las nuevas expresiones de violencia política y semiótica en contra de las mujeres, que se producen en los espacios virtuales, actúan en continuidad con la violencia política de género (cuyo objeto o resultado es menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres) y la violencia de género en un sentido más amplio, tal como es definida en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas4. Sin embargo, aprovechan las nuevas tecnologías para expandir mensajes y atacar a niñas y mujeres que ejercen sus derechos políticos.

Así la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer definió en 2018 la violencia en línea contra las mujeres como “todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido, con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las TIC, o agravado por este, como los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, Internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada” (ONU, 2018b, párr. 23).

¿Por qué es relevante producir más información y análisis sobre la violencia política digital contra las mujeres? Porque, en la actualidad, existe cada vez más preocupación y debate sobre la importancia de identificar, entender, prevenir y actuar para erradicar las nuevas formas de violencia política de género, tal y como se manifiestan en la esfera virtual. Sin embargo, no existe un consenso amplio sobre cómo conceptualizarla, su especificidad en relación con otras expresiones de violencia de género o violencia política, ni sobre sus implicancias empíricas concretas o las formas en las que debe ser enfrentada.

Una revisión tanto de estudios académicos, como de los pronunciamientos y documentos de organismos internacionales que promueven la igualdad de género y los derechos políticos de niñas y mujeres, muestra que no se ha logrado establecer aún un consenso univoco en relación a cómo entender la violencia contra las mujeres en la esfera virtual.

Es por ello que IDEA Internacional ha decidido aportar a esta discusión con la elaboración del presente estudio, cuyo objetivo es entregar insumos para una mejor comprensión de la dimensión de género en el fenómeno de la violencia política en razón de género en la esfera virtual. De esta manera, se busca contribuir al debate conceptual del fenómeno, analizando tanto el lenguaje como las expresiones concretas que actualmente están siendo ampliamente difundidas en los debates públicos.

El estudio está organizado en dos secciones. La primera ofrece una visión general de los principales hallazgos y resultados de los estudios realizados en la región sobre fenómeno analizado. Se trata de un panorama empírico de las diversas manifestaciones de la violencia política en razón de género, presente en la esfera virtual, así como de formas de acoso y discriminación contra las mujeres. La segunda sección presenta un conjunto de recomendaciones y propuestas para enfrentar estas amenazas al pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, a partir de propuestas de organismos intergubernamentales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.

Este trabajo se enmarca en un esfuerzo más amplio de IDEA Internacional en América Latina y el Caribe, que busca colaborar con una variada gama de organismos internacionales, nacionales y de la sociedad civil. El objetivo es caracterizar y, sobre todo, enfrentar la creciente diversidad de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, las cuales obstaculizan el pleno ejercicio de sus derechos políticos.

En la actualidad, las barreras y oportunidades que las mujeres han enfrentado históricamente para acceder y desempeñarse en la esfera política se han visto modificadas por nuevas formas de interacción en la esfera virtual. Los fenómenos de desinformación, nuevas tecnologías de información y las redes sociales representan formas distintas, en muchos casos inéditas, en que el género interactúa con el ejercicio del poder en la esfera pública. De la misma forma, el espacio virtual ha abierto posibilidades para el surgimiento de nuevas expresiones de acoso y violencia política de género en contra de las mujeres en todo el mundo. Con un estilo aparentemente neutro, gracias al anonimato y sus bajos costos, las redes se han transformado en espacios de reproducción de las desigualdades y relaciones de poder del mundo offline (Piñeiro-Otero y Martínez, Rolán 2021). Para poder comprender las expresiones concretas que estas dinámicas están asumiendo en la región, este informe ha realizado un análisis de algunos estudios empíricos elaborados en países de América Latina, ya sea en países específicos o de la región en su conjunto. La recopilación encontró un total de setenta y un estudios de diversa magnitud elaborados entre 2010 y 2023 sobre género y espacio virtual, violencia en contra de las mujeres y desinformación. Después del análisis global se seleccionaron todos aquellos que aportaran evidencia concreta. El análisis se basa en los estudios que arrojan información tanto para la región como para Chile, Argentina, Bolivia, México, Colombia, Argentina, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Perú, Brasil y Uruguay.

Tras definir una serie de términos, tales como “violencia contra de las mujeres”, “violencia digital”, “discursos de odio”, “misoginia”, “mujeres en política”, “líderes políticas mujeres” y “redes sociales”, se llevó a cabo una búsqueda en las palabras clave de cada artículo, proceso por el que se recuperaron los textos señalados entre artículos, editoriales, reseñas y otro tipo de investigaciones.

En base a los resultados de estos estudios se ha buscado caracterizar el tipo de acoso y violencia que enfrentan las mujeres en la esfera virtual, identificando distintas formas de agresión, desde el acoso sexual en línea (ciberacoso), la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento a intimidación, los ataques basados en estereotipos de género, hasta fenómenos conocidos hoy como doxing, slutshaming, sextorsión, entre otros.

Una de las áreas de mayor interés en los estudios empíricos ha sido del impacto de la desinformación, el acoso y la violencia en la participación política de las mujeres. Se ha observado que estos fenómenos pueden generar un efecto desalentador en las mujeres en política, inhibiendo su participación en debates y limitando su acceso a espacios de toma de decisiones. La violencia política debido a género en la esfera virtual contra las mujeres tiene además un impacto directo en su participación tanto en foros virtuales como en el ejercicio de sus derechos políticos en un sentido más amplio, ya que las mujeres se autocensuran por temor a que su privacidad sea vulnerada o a continuar siendo objeto de agresiones.

1.1. Desinformación y violencia de género. Precisando conceptos

Según la Asamblea General de las Naciones Unidas5 (2021), la información errónea se refiere al acto de compartir información incorrecta de manera accidental, sin intención de engañar. Por otro lado, la desinformación no solo es inexacta, sino que su propósito es engañar y causar daño. Además, la desinformación puede ser difundida tanto por gobiernos como por grupos no gubernamentales, afectando los derechos humanos, debilitando las respuestas a políticas públicas e incrementando las tensiones en situaciones de emergencia o conflictos armados.

La desinformación no es inocua en términos de género; por el contrario, tanto las formas como los contenidos de la información maliciosa varían según se refieran a liderazgos masculinos o femeninos. En la práctica, este fenómeno puede adoptar diferentes formas, desde noticias falsas y distorsionadas hasta rumores difamatorios, con el propósito de desacreditar y perjudicar a las mujeres en política. En el caso de la violencia política de género, la desinformación se nutre de estereotipos dañinos que enfatizan roles tradicionales de género y perpetúan desigualdades y discriminación. En contextos electorales, y con la llegada de la inteligencia artificial generativa, los riesgos para las mujeres se exacerban debido a la creación y diseminación ágil e indiscriminada de desinformación política. En este escenario, las candidatas son particularmente vulnerables, ya que la desinformación generada representa una modalidad “renovada” de supresión de derechos electorales y políticos.

Estos estereotipos buscan limitar la participación política de las mujeres, reduciendo su relevancia a un ámbito más limitado y menos valorado socialmente. De acuerdo con Krook (2022), la violencia semiótica busca tanto hacer que las mujeres sean invisibles en la esfera política —aniquilándolas simbólicamente, desconociendo su presencia y sus contribuciones al debate público, y reforzando la idea de que solo los hombres pueden ejercer liderazgo— como mostrar que las mujeres son incompetentes en política. Este objetivo se consigue a través de diversas estrategias y acciones, muchas de ellas histórica y culturalmente distintas dependiendo del momento y el lugar, pero también con mucha coincidencia. Análisis recientes identifican algunos de estos patrones, como: (a) ridiculizar a mujeres en política planteando que son “emocionales”, (b) devaluar sus capacidades y competencias, (c) practicar el mansplaining, (d) objetivarlas sexualmente, (e) avergonzarlas sexualmente (slutshaming), y (f) negar que las mujeres en política sean en realidad mujeres (Krook 2002, pág. 388; Naciones Unidas 2018).

Además, se promueven estereotipos que cuestionan la capacidad de las mujeres para ejercer control, ser racionales y tener inteligencia emocional. Estos estereotipos reduciendo la identidad femenina al rol de madres y la vida doméstica o a las labores reproductivas de cuidado, socavando su credibilidad y competencia para participar del ámbito político público. En el mismo sentido, la discusión pública pone un especial foco en la apariencia física y la vestimenta de las mujeres. Este enfoque superficial y cosificante las reduce a “objetos”, contribuyendo a deslegitimarlas como líderes con capacidad de ejercer poder. Además, desvia la atención de sus ideas y propuestas hacia su aspecto físico.

Por otro lado, se observa el estereotipo de que las carreras políticas, así como los logros y méritos de las mujeres están condicionados por su relación con hombres poderosos o influyentes. Esta visión limita su autonomía y reconocimiento individual en el ámbito político, estableciendo una narrativa en la que se minimizan sus propios méritos y se las vincula únicamente a figuras masculinas de poder.

A continuación, se presenta una tabla (1.1.) con los términos que se utilizan más frecuentemente en la discusión sobre la violencia política de género, desinformación y violencia en línea contra las mujeres. Tal como se mencionó con anterioridad, no existe un consenso total ni distinciones claras entre muchos de estos conceptos y diversas instituciones los utilizan de diferentes maneras y en distintos contextos. Este no es un listado exhaustivo, pero busca contribuir a ordenar la discusión e integrar las formas de describir los fenómenos en estudio.

| Término | Definición |

|---|---|

| Desinformación | Mientras que la información errónea se refiere a la difusión accidental de información inexacta, la desinformación no solo es inexacta, sino que tiene por objetivo engañar y se difunde con el fin de causar graves prejuicios. La desinformación puede ser difundida por Estados o por agentes no estatales. No existe una definición universalmente aceptada de desinformación. Ninguna definición puede ser suficiente por sí sola, dados los múltiples y diferentes contextos en los que puede surgir la preocupación por la desinformación, incluso en relación con cuestiones tan diversas como los procesos electorales, la salud pública, los conflictos armados o el cambio climático (ONU, 2021). |

| Violencia política en contra de las mujeres | De acuerdo a la “Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política”, elaborada por la OEA y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de (OEA, 2017), debe entenderse por “violencia contra las mujeres en la vida política” cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica (OEA, 2022, págs. 27-28). |

| Violencia de género en línea | Cualquier acción o conducta en contra de la mujer, basada en su género, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, económico o simbólico, en cualquier ámbito de su vida, la cual es cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia de las tecnologías de la información y comunicación (OEA, 2022, pág. 13). Otra forma de referirse al fenómeno es Violencia digital: Si bien no existe un consenso global sobre qué es la violencia digital, esta se puede definir como aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, y que causa daños a la dignidad, la integridad y/o la seguridad de las víctimas. Algunas formas de violencia digital son: monitoreo y acecho, acoso, extorsión, desprestigio, amenazas, suplantación y robo de identidad, así como abuso sexual relacionado con la tecnología, entre otras. (ONU Mujeres, 2023, pág. 1). |

| Acoso político de género | Conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos (ParlAmericas, 2015, pág. 8). |

| Ciberacoso | En términos generales puede definirse como una actividad intencional realizada mediante computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que puede constituir o no actos inofensivos por separado, pero que, en conjunto, constituye un patrón de conductas amenazantes que socavan la sensación de seguridad de una persona y le provocan miedo, angustia o alarma (EIGE, 2017, pág. 4; OEA, 2023, págs. 12-13). El ciberacoso implica el uso intencional de las TIC para humillar, molestar, atacar, amenazar, alarmar, ofender o insultar a una persona (Maras, 2016). Si bien el término “ciberacoso” suele utilizarse como si fuera un fenómeno independiente, lo cierto es que se trata de una extensión del acoso (ONU, 2016). |

| Ciberhostigamiento | A diferencia del ciberacoso, el ciberhostigamiento implica un patrón y la comisión de más de un incidente a lo largo de un tiempo usando las TIC, con el objetivo reiterado de hostigar, acechar, molestar, atacar, humillar, amenazar, asustar u ofender a una persona o abusar verbalmente de ella (UNODC, 2015). Puede consistir en correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto, chat en línea o el envío constante de comentarios obscenos, vulgares, difamatorios o amenazantes por internet. Se entiende como conductas de naturaleza sexual que se consideran ofensivas o humillantes, que pueden interferir con las tareas de una persona, que se usan como condicionante para contratar a alguien o que crean un entorno intimidante, hostil u ofensivo. El acoso u hostigamiento sexual puede darse en el lugar de trabajo o en relación con este (ACNUR s. f.). |

| Doxing/doxeo | El doxing consiste en recopilar y publicar información personal de alguien o de un grupo, sin su consentimiento, —como el nombre completo, la dirección, números de teléfono, correos electrónicos, el nombre del cónyuge, familiares e hijos, detalles financieros o laborales. El término proviene de la frase en inglés dropping docs, se usa como una forma de intimidación o con la intención de localizar a la persona en “el mundo real” para acosarla (Gobierno de Argentina, 2017; OEA, 2022, pág. 33). |

| Slutshaming | Es una forma de violencia que consiste en señalar públicamente a una mujer por su supuesta actividad sexual con el fin de avergonzarla, dañar su reputación y regular su sexualidad. Puede implicar el uso de fotografías o videos y lenguaje denigrante (OEA, 2022). |

| Sextorsión | supone el chantaje por parte de un ciberdelincuente para que la víctima realice una determinada acción o entregue una cantidad de dinero bajo la amenaza de publicar y compartir imágenes íntimas que de ella tiene (UNODC, s. f., pág. 41). |

| Sexting | Sexting es la acción de filmarse o sacarse fotos con contenido sexual, erótico o pornográfico y enviar esas imágenes o videos a una persona de confianza por medio del celular u otro dispositivo electrónico. El nombre sexting es una combinación de dos palabras en inglés: “sex” (sexo) y “texting” (enviar mensajes de texto por celular). El sexting se puede realizar por medio de mensajes instantáneos, foros, redes sociales y correo electrónico (Gobierno de Argentina, 2024). Puede incluir la creación y envío de imágenes de forma consensuada que se distribuyen sin consentimiento (OEA, 2022, pág. 31). |

| Divulgación no consentida de imágenes íntimas | Divulgación no consentida de imágenes íntimas o contenido sexual explícito de una persona en Internet, con el propósito de dañar su reputación o intimidad (Meléndez, s. f.). |

| Troleo de género | Es la publicación de mensajes, imágenes o videos, así como la creación de hashtags, con el propósito de molestar a mujeres y niñas o incitar a la violencia contra ellas (ONU, 2018b; Mantilla, 2013). |

| Incels | Según el Cambridge Dictionary, el término que significa célibe involuntario (involuntarily celibate), usado para describir a hombres que se sienten excluidos sexualmente y que a menudo adoptan actitudes misóginas. |

| Esfera virtual | El ámbito digital o en línea donde las personas interactúan a través de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). |

| Hackeo | Según la RAE se trata del acceso no autorizado a sistemas informáticos o cuentas en línea. |

| Spyware | Es un tipo de software malicioso que se instala en los dispositivos de una persona para registrar todo lo que hace, incluidos los mensajes de texto, los correos electrónicos, las fotografías o hasta todas las teclas pulsadas. Con ciertos tipos de software malicioso, los agresores pueden encender de forma remota la cámara o el micrófono del teléfono móvil, rastrear la ubicación de la víctima, monitorear el uso de aplicaciones o interceptar llamadas (OEA, 2022). |

| Tecnologías de la Información y la Comunicación | Conjunto de tecnologías utilizadas para procesar, transmitir y acceder a la información, como internet, redes sociales, teléfonos móviles, entre otros (ONU, s. f.). |

1.2. Revisión de estudios sobre la violencia política virtual contra mujeres en América Latina

Los estudios que se han venido realizando en América Latina hasta ahora permiten constatar que el acoso y la violencia que sufren las mujeres en la esfera virtual son fenómenos generalizados. Si bien no existen investigaciones en todos los países y los datos obtenidos no son necesariamente comparables, la evidencia recolectada permite elaborar una primera caracterización respecto de la magnitud y formas concretas de expresión de estos fenómenos.

En cuanto al corpus investigativo acerca de la violencia política de género en la esfera virtual, elegimos revisar las publicaciones en un rango temporal entre los años 2010 y 2023. Para los casos nacionales, nos hemos centrado en los últimos años (2021-2022).

A continuación, se detallan los principales hallazgos de los estudios revisados.

1.2.1. Casos nacionales

Un estudio realizado en Chile por la ONG feminista Corporación Humanas (2021), buscó identificar y categorizar manifestaciones de violencia política en la red social Twitter dirigidas hacia mujeres y disidencias sexuales que participaron como candidatas a la Convención Constituyente6. La investigación se realizó entre el 11 de enero (inscripción de candidaturas) y el 13 de mayo de 2021 (cierre de campaña), analizando las publicaciones y conversaciones que generadas en Twitter para detectar y exponer las diferentes formas de amenaza, acoso e intimidación dirigidas a mujeres y disidencias. El trabajo identifica que, de un total de 257.792 publicaciones registradas, 23.967 corresponden a mensajes con algún tipo de violencia explícita; es decir un 9,2 % del total de menciones. Respecto a las principales manifestaciones de violencia identificadas, el 69 % corresponde a expresiones de discriminación, mientras que el 31 % a desprestigio. En cuanto a las expresiones discriminatorias, el mayor porcentaje de menciones lo tiene el menosprecio de capacidades (46 %), alusiones al cuerpo y sexualidad (38 %), seguidas por ofensas clasistas (7 %) y roles y mandatos de género (7 %). En cuanto a las manifestaciones de desprestigio, estas guardan relación con comentarios vinculados a la descalificación, daño o perjuicio a la trayectoria o credibilidad de las candidatas.

El estudio “Monitoreo Violencia política en enero de 2022” del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer en Ecuador, encontró, que durante dicho mes se registraron un total de 876 agresiones en contra de lideresas políticas. Entre los grupos estudiados (asambleístas, mujeres presidentas y fundaciones, periodistas y activistas, hombres políticos y medios de comunicación) se puede observar que aquellas que reciben la mayor cantidad de agresiones son asambleístas, periodistas y activistas, mientras que en el caso de hombres políticos no se registró ningún caso. En el caso de las asambleístas, de un total de 410 agresiones, 130 corresponden al eje de desinformación recién expuesto.

Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires (DEFENSORIA CABA 2022) realizó un monitoreo en redes sociales en el marco de las elecciones legislativas en Argentina, 2021. Utilizando métodos cualitativos y cuantitativos estudiaron las formas y dimensiones de la violencia en línea en contra de las mujeres candidatas en Twitter, Facebook e Instagram.

El estudio analizó los binomios que encabezaron las listas de precandidaturas a legisladores y legisladoras en Buenos Aires (30 escaños) y a diputados y diputadas a nacionales por la CABA (13 escaños), lo que da un total de sesenta y tres precandidaturas. Los resultados muestran que las mujeres representan un menor porcentaje de las menciones totales en redes sociales, pero se llevan el doble de mensajes con violencia. De un total de casi dos millones de tweets se armó un corpus de texto con el cual se realizó un análisis de contenido; 757.248 tweets mencionaron a alguna de las candidatas mujeres versus 1.053.127 menciones respecto de los hombres. Se concluye que la incidencia total de la violencia es relativamente baja, con solo un 2,49 % de los tweets con alguna expresión de violencia, pero con una marcada diferencia de género en desmedro de las mujeres: para los hombres solo es el 1,73 % de las menciones contienen mensajes violentos versus el 3,55 % para las mujeres.

Briancesco (2022) por su parte realizó un monitoreo de la violencia política digital en Costa Rica y Honduras, hacia candidatas a cargos de elección popular en la red social Twitter, durante los procesos electorales 2021-2022. Durante 14 semanas se revisaron y recolectaron tuits respecto de 37 candidatas, clasificándolos según los tipos de violencia política digital basada en el género. Además, se examinaron los marcos normativos de ambos países. Los resultados de la investigación muestran la presencia de comentarios violentos que tienen motivaciones de género. Estos comentarios cuestionaban las capacidades políticas de las candidatas, las atacaban por su apariencia física y orientación sexual, incluyendo señalamientos misóginos, sexistas e irrespetuosos.

Según el estudio, en el caso de Honduras, durante el período comprendido entre el 20 de septiembre y el 27 de diciembre de 2021 se recopilaron datos de tuits dirigidos a 19 candidatas políticas. Los tuits con contenidos violentos incluían desprecio hacia las habilidades de las candidatas (27.7 %); agresiones directas (24.6%), críticas al desempeño político (20.4%), alusiones al aspecto físico (15.3%), acoso (5.6%), ridiculización y estereotipos de género (5.1%), y amenazas (5.1%).

En el caso de Costa Rica, se registró un período desde el 29 de noviembre de 2021 al 7 de marzo de 2022. Entre los comentarios violentos, un 59.9 % se consideraron agresiones directas, un 19.2 % de menosprecio hacia las habilidades de las candidatas, un 9.9 % de críticas al desempeño político, un 4.1 % de alusiones al aspecto físico, un 2.9 % de estereotipos de género, un 2.3 % de acoso, un 1.2 % de ridiculización y un 0.6 % de amenazas.

Es importante destacar que “el monitoreó realizado, evidencia la presencia de manifestaciones violentas digitales por motivos de género. Las candidatas fueron cuestionadas por sus capacidades para la política frente a las supuestas capacidades de hombres que las “dirigían”. Entre los ataques más comunes a los que estuvieron expuestas fue por aspecto físico, orientación sexual, señalamientos misóginos, sexistas e irrespetuosos” (IPANDETECT, 2023).

Todos estos estudios evidencian que la violencia de género en las nuevas tecnologías afecta también la privacidad y seguridad de las mujeres tanto dentro como fuera del ciberespacio. Los resultados revelan una alta incidencia de violencia verbal, acoso, envío no consensuado de imágenes sexuales, difusión de información falsa y otros tipos de ataques en línea que afectan negativamente la vida persona, el bienestar emocional y las formas de participación política de las mujeres.

1.2.2. Tipos de violencia digital contra las mujeres en política

La violencia digital se manifiesta en todos los aspectos del desarrollo de la persona, tanto en entornos físicos como digitales, públicos y privados.

Las diversas formas de violencia tienen consecuencias físicas, psicológicas, sexuales, económicas y políticas en las personas que son víctimas de ella, impactando tanto en su vida privada como en sus relaciones sociales. Afectan también en la participación de niñas y mujeres en foros virtuales y redes sociales, en tanto que después de recibir ataques tienden a abstraerse de continuar participando. Violencia que perjudica principalmente a mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ debido a las relaciones de poder desiguales presentes en la sociedad.

A continuación, se presenta una tipificación de las conductas y ataques que las mujeres enfrentan en la esfera virtual. En ese contexto, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) facilitan diversas formas específicas de violencia de género dirigidas hacia mujeres en el ámbito político.

Es esencial tener en cuenta que esta tipología se ha elaborado a partir de una investigación bibliográfica y no debe ser entendida como un resultado estático o inmutable, ya que la violencia digital está en constante evolución en paralelo al avance de la tecnología. A medida que emergen nuevas herramientas tecnológicas, también surgen nuevas manifestaciones de violencia, lo cual implica una continua adaptación y actualización de las formas de abordar este fenómeno.

1.2.2.1. La pirámide de la violencia política en la esfera virtual

Un aspecto importante a tener en cuenta cuando abordamos las violencias de género es su carácter interrelacionado: la violencia tiene grados y puede ir en aumento, traspasar de fenómenos de hostigamiento esporádico en línea, a violencia física severa. Precisamente, como una pirámide que, no necesariamente implica procesos fijos, pero sí cómo se conectan las distintas expresiones de violencia. Por otro lado, ayuda a entender las diferencias entre sus distintas manifestaciones que, presentadas de manera separada, no alcanza a ser entendidas del todo.

El gráfico ilustra distintas formas de violencia en línea dirigida hacia mujeres en el ámbito político y cómo esta puede trascender al mundo offline, afectando desde su participación en política hasta su integridad física y psicológica. Se menciona la intimidación y el abuso en línea, que involucra hostigamiento constante, menosprecio de capacidades, contenido sexual y discriminación, ilustrando la persistencia y la naturaleza perjudicial de esta forma de violencia virtual, que puede tener un impacto duradero en las víctimas. Las amenazas de daño físico representan situaciones en las que se hacen advertencias explícitas de daño físico a mujeres involucradas en la política, mostrando la gravedad y la materialización de la violencia virtual en la realidad. A continuación, se aborda el acoso que abarca insultos, difamación y divulgación de información personal, donde el objetivo es dañar la reputación o intimidar a mujeres en la política. Finalmente, se destaca el paso de la violencia en línea a lo offline, ejemplificado por amenazas de daño físico, como las llamadas telefónicas amenazantes recibidas por Nestora Salgado García tras su nominación al Senado.

En seguida nos centramos en la revisión de estudios sobre los dos niveles o tipo de la violencia digital en la política: el acoso y la amenaza al daño físico.

1.2.2.2. Acoso

Parlaméricas define el acoso político como:

Conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos (ParlAmericas, 2015, pág. 8).

El propósito de estas acciones es reducir, suspender, impedir o restringir el desempeño de sus responsabilidades, obligándolas a llevar a cabo acciones en contra de su voluntad u omitir el cumplimiento de sus funciones y ejercicio de sus derechos.

Un tipo de acoso es el “doxeo”, término que proviene de la cultura hacker y se refiere a la divulgación intencional en Internet de información personal de un individuo por parte de un tercero, con el objetivo de revelar la identidad de una persona anónima, su ubicación física, o para humillar, amenazar, intimidar o castigar a la persona identificada (Matus, Rayman y Vargas, 2018).

Un ejemplo destacado de este fenómeno es analizado en el estudio realizado por Elizondo Gasperín (2022) respecto del proceso electoral en el Estado de Puebla, México, entre 2017 y 2018. En ese caso, una precandidata a la presidencia municipal del partido político Morena presentó una denuncia ante la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La denuncia se dirigía a un periodista y director de un sitio web, quien había publicado videos que incluían insultos, desprestigio por ser mujer, ofensas, imputación de parejas sentimentales, agresiones verbales, calumnias, difamaciones, afirmaciones sobre cambios de partidos políticos, expresiones sobre su familia, manifestación de su estado de embarazo y cuestionamientos sobre sus capacidades políticas e intelectuales. Estas publicaciones revelaron aspectos de la vida personal de la denunciante, que eran ajenos al punto central que se pretendía abordar, con lo cual rebasó el interés público y expuso opiniones basadas en estereotipos de género.

Un fenómeno relacionado consiste en crear, compartir o difundir en línea, sin consentimiento, material, imágenes o videos íntimos o sexualmente explícitos obtenidos con o sin el consentimiento de una persona, con el propósito de avergonzarla, estigmatizarla o perjudicarla. Esta forma de violencia puede ocurrir en una gran variedad de contextos y relaciones interpersonales: en una relación íntima y de confianza en la cual estas imágenes son enviadas de forma voluntaria por una persona a su pareja o expareja sentimental, quizás por sexting, como parte de esquemas de ciberhostigamiento o ciberacoso por amistades, conocidos o desconocidos, o cuando el material difundido se obtiene mediante hackeo o acceso físico a dispositivos (OEA 2022).

En Chile, el estudio de Ananías y Vergara (2020) encontró que de las 301 mujeres que se consideran líderes o activistas sociales, un 4.71 % habían sido víctimas de doxing, es decir, la divulgación malintencionada de su información personal en línea. Asimismo, se encontró que aproximadamente el 3.58 % habían sido víctimas del uso de su cuerpo o rostro para crear imágenes humillantes sin su consentimiento (deep fakes). Además, se registró que aproximadamente el 3.20 % había sido víctima de la divulgación de imágenes íntimas sin su consentimiento.

Asimismo, un informe que monitoreaba la violencia política de género en Ecuador de la Fundación Haciendo Ecuador en 2021, señaló que durante octubre de dicho año “se registraron cincuenta agresiones en contra de lideresas políticas” donde dos de ellas corresponden a Revenge Porn (Fundación Haciendo Ecuador, 2021, pág. 5).

De acuerdo a Valente y Neris (2018), Revenge Porn hace referencia a una forma de violencia de género en línea que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Consiste en la diseminación no consentida de imágenes íntimas o contenido sexual explícito de una persona a través de internet, generalmente con el propósito de dañar su reputación, intimidad o autoestima. En esta práctica, una persona comparte imágenes o videos privados de otra persona sin su consentimiento, y en muchos casos, estas imágenes son acompañadas de comentarios difamatorios, humillantes o amenazantes. El término Revenge Porn sugiere que este tipo de violencia se realiza como venganza o represalia hacia la persona que aparece en el contenido íntimo y las redes sociales y plataformas en línea han sido utilizadas como herramientas para difundir este tipo de contenido de manera masiva y rápida, lo que aumenta el impacto y la propagación de la violencia.

Un estudio realizado en Chile por ONU Mujeres, la ONG Humanas y la Embajada de Canadá en 2021 eres, 2021b) analizó publicaciones y conversaciones que se generan de forma pública a través de Twitter y medios de comunicación, tales como portales de noticias, foros y páginas web identificó cuatro categorías de violencia política de género. Estas son: (a) menosprecio físico, (b) menosprecio de capacidades, (c) menosprecio con contenido sexual o mujer/objeto de deseo y (d) desprestigio.

Otro estudio realizado en Chile por ONG Amaranta (2021) sobre las referencias en Twitter a 428 candidatas a la Asamblea Constituyente en 13 de los distritos del país, permite dimensionar este fenómeno. En el estudio se señala que, del total de 257.792 publicaciones registradas, 23.967 corresponde a mensajes con algún tipo de violencia explícita, respecto a las principales manifestaciones de violencia identificadas, 69 % corresponde a expresiones de discriminación (manifestación de la violencia simbólica contra las mujeres a través un discurso basado en ideas preconcebidas tradicionales de género, como pueden ser comentarios abusivos o insultos), mientras que el 31 % corresponde a desprestigio (comentarios vinculados a la descalificación, daño o perjuicio a la trayectoria o credibilidad de las candidatas, algunas veces se expresan de forma sistemática y constante (como campaña), mientras que en otras ocasiones adoptan un carácter esporádico o puntual). Por una parte, se analizó a 63 candidatas feministas, identificando 6.246 menciones (8,2 %) con algún tipo de violencia explícita. De este total, 69 % son expresiones discriminatorias y el 31 % es desprestigio.

Según la investigadora Paz Peña Ochoa, durante las elecciones del año 2018 en México, la organización Luchadoras logró detectar un patrón preocupante en las agresiones a las candidatas en internet, que complejiza y profundiza el daño, y que revela una intención explícita del uso de tecnologías como herramienta de ataque. Se trata de lo que denominan una “cadena de agresiones”.

En el estudio, se reveló que el 52 % de los casos la agresión hacia una candidata proviene de alguien desconocido, siendo los principales agresores las y los usuarios de redes sociales, seguidos de integrantes de partidos políticos; advirtiendo que no se tuvo información suficiente para caracterizar a los agresores en el 33 % de los casos. También se puede encontrar evidencia que los ataques son producidos en el contexto de las olas de autoritarismo, misoginia y racismo en algunos países, en los que las redes sociales tienen un papel clave; incluso se apunta a que son producidos por grupos misóginos y racistas muchas veces organizados trasnacionalmente, como los llamados grupos Incel (del inglés involuntarily celibate, o célibe involuntario). Los agresores utilizan hábilmente las redes sociales y sus lógicas para priorizar el contenido que ven las personas, por lo que hasta se los consideran tech-savvy, es decir, que poseen un buen conocimiento de las tecnologías.

Por su parte, las investigadoras Mona Lena Krook y Juliana Restrepo Sanín (2016), en relación a Bolivia señalan que la violencia en el espacio virtual es vista como el “costo de hacer política” explicando cómo el tratamiento dispar que se les da a hombres y mujeres es visto como “normal”. Explican, además, que la violencia simbólica es más evidente cuando se cosifica sexualmente a las mujeres, como con representaciones mediáticas y sociales altamente sexualizadas, o incluso los comentarios salidos de tono de los líderes políticos. Un ejemplo de ello es el ataque ocurrido en Honduras de la congresista Beatriz Valle, quien reportó recibir numerosos comentarios y amenazas de carácter obsceno y sexual a través de Twitter, transformando una vez más a las redes sociales como un espacio abierto para este tipo de acciones.

1.2.2.3. Amenazas de daño físico

En México, el informe titulado “El sexismo en las noticias es violencia política Observatorio de Medios sobre el tratamiento periodístico de la Participación Política de las Mujeres en el Proceso electoral 2018” realizado por CIMAC, analiza 180 textos o publicaciones en diversos portales, en cuales el 63 % de estos abordó quince casos de violencia política. En diarios impresos, 25 % de los textos reportaron 37 casos de violencia política, tratados con un enfoque sexista, lo que también constituye un hecho de violencia política.

El estudio constató que uno de los casos de violencia política de género más reconocidos fue la difamación contra Nestora Salgado García7 por parte de José Antonio Meade Kuribreña. Nestora explicó que, desde que fue anunciada su nominación al Senado en febrero de 2018, recibió cuatro llamadas telefónicas con amenazas de muerte. Los medios se centraron en probar que las difamaciones lanzadas por Meade no tenían sustento y no señalaron el caso como violencia política.

Este trabajo, del CIMAC en México, reconoce la persistencia de cuestiones estructurales, como la violencia política de género, que obstaculiza el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y reflejan la existencia de discriminación y estereotipos de género en el debate público, la cobertura de medios de comunicación de la acción política, o en redes sociales. De hecho, los propios medios de comunicación pueden transformarse en agresores, toda vez que reproducen discursos de odio, discriminación o menoscabo en contra de la imagen e identidad de mujeres en política.8

De la misma forma, un estudio elaborado por ONU Mujeres en Ecuador (2019) realizó grupos focales y entrevistas a mujeres agredidas y con partidos políticos respecto de la violencia política de género en sus múltiples dimensiones. El trabajo revisa las formas de acoso y violencia política experimentadas por las mujeres en el ámbito familiar, comunitario y partidario, a lo largo del ciclo electoral. Revisa, además, quienes son los autores o perpetradores de dichos actos.

Entre sus resultados, se constata que el 30 % de las mujeres mencionó que sus familias o equipos de campaña recibieron ataques o daños personales, el 14 %, reporta haber sido víctima directa de golpes o lesiones y el 8 % que recibió amenazas de muerte o sufrió un intento de asesinato.

1.2.3. Impacto de la violencia de género en la esfera digital en la participación política de las mujeres

En base a los estudios revisados, es evidente que tanto la violencia política como la violencia digital tienen un impacto significativo en la participación política de las mujeres. Estos fenómenos se manifiestan mediante ataques, amenazas y difamación dirigidos específicamente hacia mujeres con un perfil público o participantes activas en debates digitales. Este grupo incluye “mujeres periodistas, políticas, parlamentarias, escritoras, blogueras, instagramers, académicas, músicas, actrices y artistas” (OEA, 2022, pág 21) así como activistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres y la población LGBTIQ+. También se ven afectadas mujeres identificadas como feministas y aquellas que trabajan en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. “En el caso de las mujeres periodistas y en los medios de comunicación, el abuso en línea se convierte en un ataque directo a su visibilidad y participación plena en la vida pública” (OEA, 2022, pág. 21). Dichos actos de violencia, principalmente ciberacoso, buscan amedrentarlas, propiciar su autocensura y silenciar opiniones relacionadas con cuestiones de género e igualdad.

Esta problemática afecta en distintas formas la participación política de las mujeres, perpetuando desigualdades y obstáculos que dificultan su pleno ejercicio de derechos políticos. Las formas de violencia generan un ambiente hostil y amenazante para las mujeres en el espacio digital, como lo expresan muchas de ellas en los estudios analizados. Este tipo de violencia genera miedo y contribuye a inhibir la decisión de asumir carreras político-electorales o cargos de dirección, limitando su libertad de expresión y su capacidad o disposición a involucrarse en debates y discusiones políticas.

De acuerdo con el estudio realizado por ONU Mujeres en 15 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela), todas las mujeres entrevistadas manifestaron que la violencia en línea tuvo impactos en su participación en la conversación pública. El 80 % limitó su participación en las redes, el 40 % se autocensuró evitando escribir o hablar sobre temas relevantes en su medio o ámbito, el 33 % cambió de puesto laboral y el 25 % vivió el despido o la no renovación del contrato, con un 50 % temiendo perderlo. Asimismo, el 80 % temió o teme por su integridad física y hasta por su vida. En todos los casos, las mujeres entrevistadas refieren que la amenaza y la agresión están normalizadas y se ven como “las reglas del juego” en el mundo del periodismo y la política (ONU Mujeres, 2022, pág. 9).

Así, concretamente, se ha señalado que diversos aspectos relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión en el ámbito digital son de especial relevancia para garantizar los derechos humanos de las mujeres, tales como el derecho a una vida libre de violencia y la participación política. Además, se reconoce que internet puede proporcionar a las mujeres y niñas acceso a información que les permita tomar decisiones informadas y autónomas sobre su cuerpo, vida y salud, abarcando aspectos como la salud sexual, reproductiva y los derechos reproductivos. Esto corrobora que la violencia de género en línea restringe la participación de mujeres y niñas en el ámbito virtual, llevándolas a autocensurarse. Ante el riesgo de sufrir agresiones, con frecuencia optan por mantener un perfil bajo en internet, desactivar sus cuentas en línea o reprimir la expresión de sus opiniones. Estas acciones obstaculizan su participación libre en el debate público y afectan su derecho a la libertad de expresión.

El informe “Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública: Impacto en la libertad de expresión” realizado por ONU Mujeres en el 2019 muestra que la violencia en línea dirigida a mujeres con presencia pública no se manifiesta de manera uniforme en todos los países, ni alcanza la misma intensidad en todos los casos. Sin embargo, se identifican patrones comunes que trascienden variables como la edad, el estatus socioeconómico, el entorno laboral, el lugar de nacimiento y el contexto sociopolítico en el que se desenvuelven.

Particularmente en América Latina y el Caribe, se ha observado un incremento exponencial de este tipo de violencia, coincidiendo temporalmente con la emergencia y amplificación del movimiento feminista de la cuarta ola (ONU Mujeres, 2019). Este movimiento ha revitalizado el debate sobre la despenalización y legalización del aborto, logrando avances legislativos significativos y la implementación de medidas afirmativas para la representación política de mujeres y diversidades. Además, se ha evidenciado que la violencia en línea con motivaciones de género está silenciando voces importantes en el espacio público.

En el informe se examinaron quince casos que muestran similitudes con relación a sesgos de género, pero también tres diferencias según el contexto sociopolítico:

- Siete de ellas provienen de países con recientes crisis políticas e institucionales o limitaciones a la libertad de expresión. Aquí, los ataques y sus consecuencias están principalmente relacionados con sus posturas políticas y coberturas.

- Cinco de las entrevistadas abordan temas políticos, incluyendo el debate sobre la despenalización y legalización del aborto y otras cuestiones de género y diversidad. Todas ellas enfrentan respuestas violentas, que varían en gravedad desde descalificaciones profesionales hasta discursos de odio.

- Dos de las entrevistadas perciben que la violencia que enfrentan está directamente relacionada con sus coberturas sobre temas de género y diversidad, así como con su activismo feminista.

Estas mujeres utilizan las plataformas digitales como espacios para expresar y difundir su actividad profesional. Sin embargo, estos mismos espacios donde han logrado construir su voz pública son también donde sufren ataques sistemáticos. La violencia en línea tiene consecuencias tangibles en sus vidas personales y profesionales, afectando de manera evidente en el ejercicio de la libertad de expresión. Se observa una retractación de las comunicadoras y periodistas en las redes sociales en los casos examinados, lo que conlleva la ausencia de diversidad de perspectivas que nutren la libertad de expresión y la democracia. Dichas consecuencias no se limitan al ámbito individual, sino que repercuten en el ecosistema en su totalidad. Los ataques tienen un efecto que provoca retraimientos: algunas comunicadoras y activistas evitan la visibilidad, y otras mujeres declinan ser entrevistadas o participar en debates públicos para evitar el acoso.

Por otro lado, el informe titulado Corazones Verdes (Amnistía Internacional, 2019) representa un esfuerzo continuo por parte de Amnistía Internacional para documentar y denunciar la violencia y el abuso dirigido contra las mujeres en entornos digitales a nivel global. Este estudio se enfoca en examinar las condiciones en las que se ha desenvuelto el debate público en las redes sociales acerca del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina. Es importante señalar que, en este contexto, la autocensura y el repliegue se han revelado como efectos recurrentes entre las mujeres entrevistadas.

El estudio en cuestión se ha realizado sobre una muestra representativa de 1.200 mujeres argentinas, con edades comprendidas entre los 18 y 55 años, provenientes de diversas regiones del país. Estas mujeres ocupan roles significativos en el ámbito legislativo, activista, artístico, periodístico y literario, y han desempeñado un papel prominente en el debate en torno al aborto en Argentina. El informe documenta sus experiencias respecto a la violencia que han enfrentado en las plataformas de redes sociales.

Además de las entrevistas, se llevó a cabo un análisis cuantitativo exhaustivo de una amplia selección de conversaciones e interacciones en la red social Twitter. De un conjunto de 332.112 tweets y 24 perfiles que presentaron una actividad relevante durante el debate público sobre el aborto en 2018, se extrajeron datos significativos.

Este informe pone de manifiesto que la violencia y el abuso en línea hacia las mujeres se expresa de diversas formas, incluyendo amenazas directas o indirectas de violencia física o sexual, abuso sexista y misógino, acoso dirigido, violación de la privacidad en forma de doxxing o difusión no consensuada de imágenes privadas o sexuales. Según los testimonios de las entrevistadas, estas agresiones tienen repercusiones personales, familiares, laborales y en la gestión de sus presencias en redes sociales.

Las consecuencias de estas agresiones abarcan desde impactos personales, manifestados a nivel corporal o en cambios en la subjetividad y percepción de las afectadas, hasta consecuencias en relaciones familiares o afectivas. Asimismo, se observan efectos en el ámbito laboral, que van desde obstaculizar el desarrollo normal de la tarea profesional hasta generar dudas o desconfianza sobre la idoneidad de las entrevistadas como representantes de instituciones, organismos o colectivos. Adicionalmente, se identificaron transformaciones en el manejo de las redes sociales, como bloqueos que antes no eran practicados, respuestas restringidas, adaptaciones en la forma de participar de manera intencionada o limitación de las interacciones, así como una reevaluación en la utilización de estas plataformas.

De esta manera, la violencia en línea, que abarca amenazas directas o indirectas de violencia física o sexual, así como el acoso en las plataformas de redes sociales, puede crear un entorno de inseguridad para las mujeres. Este ambiente de inseguridad puede actuar como un desincentivo significativo para que las mujeres participen activamente en debates políticos, ya que temen por su seguridad personal y bienestar psicológico. Asimismo, es importante destacar que la violencia en línea puede repercutir de manera negativa en diversos aspectos de la vida de las mujeres, incluyendo tanto el ámbito profesional como el social, ya que la difusión de información personal, imágenes comprometedoras o comentarios despectivos puede impactar en su reputación y credibilidad, limitando así sus oportunidades profesionales y su interacción en redes y comunidades.

En el contexto de la participación política, las mujeres que desempeñan roles de liderazgo o tienen un papel destacado en debates políticos son particularmente susceptibles a ser objeto de ataques en línea que buscan socavar su credibilidad y autoridad en la esfera pública. Estos ataques no solo amenazan su integridad y reputación, sino que también pueden desalentar a otras mujeres a asumir roles de liderazgo y representación, por temor a enfrentar el mismo tipo de abuso y violencia (Amnistía Internacional, 2019).

Amnistía Internacional (2018) en el informe “Toxic Twitter – A Toxic Place for Women” [Twitter tóxico: un lugar tóxico para las mujeres] señala a su vez que “en los 8 países en los que realizaron entrevistas, entre el 63 % y el 83 % de las mujeres entrevistadas hizo cambios en la forma en que usan las plataformas de redes sociales luego de recibir acoso o violencia: desde configuraciones más restrictivas de privacidad y seguridad, hasta la preocupante cifra de 32 % que dejaron de publicar contenido en el que expresaban su opinión sobre ciertos temas”.

Según el informe realizado por la OEA (2022) titulado Ciberviolencia y ciberacoso: contra las mujeres y niñas en el marco de la Convención Belém Do Pará, existe una persistente falta de estudios sobre la naturaleza, características y prevalencia de los daños mediados por la tecnología que viven las mujeres y niñas tanto individual como colectivamente. “A pesar de la creciente digitalización y la cada vez más estrecha interrelación entre la vida online y offline, en general, hay una falta de reconocimiento sobre la seriedad de los daños que conlleva la violencia digital de género” (OEA, 2022, pág. 22), ya que estos ataques suelen ser considerados no reales bajo la excusa de ocurrir en el espacio virtual. Resulta claro que esto es consecuencia de que el internet es aún considerado como un espacio dividido de la realidad “material” así como de estructuras de pensamiento binarias (real-no real).

Siguiendo con el informe, es fundamental destacar que dada la estrecha relación que la tecnología mantiene en la actualidad con la vida cotidiana de las personas, las fronteras entre lo material y lo inmaterial están experimentando una difusión significativa. Ya no es posible concebir el daño exclusivamente en términos del cuerpo físico o biológico. Aunque los efectos de la violencia en línea puedan parecer intangibles a primera vista, es esencial comprender que estos impactan de manera tangible, tanto en aspectos corporales como psicológicos. Estos efectos están adquiriendo una importancia cada vez mayor en la forma en que las personas experimentan y llevan a cabo sus vidas diarias. Es crucial tener en cuenta que los daños aparentemente incorpóreos derivados de la violencia en línea tienen consecuencias reales en la vida de los individuos, afectando tanto su bienestar físico como psíquico. Estos efectos son cada vez más centrales en la experiencia y vivencia diaria de las personas (OEA, 2022).

A modo de ejemplificar más concretamente por países dentro de la región, Cuellar y Chaher (2020), en su informe Ser periodista en Twitter: violencia de género digital en América Latina señalan que, en Argentina, Amnistía Internacional llevó a cabo una investigación sobre violencia de género digital durante el debate sobre la legalización del aborto. Se encuestó a 1.200 mujeres en todo el país, revelando que una de cada tres mujeres experimentó violencia en las redes sociales. Entre ellas, el 26 % recibió amenazas directas e indirectas de violencia psicológica o sexual, el 59 % sufrió mensajes sexuales y misóginos, y el 34 % recibió mensajes abusivos en general. Como consecuencia, el 39 % de las mujeres que sufrieron abuso o acoso sintieron que su seguridad física estaba en peligro debido a estas agresiones (31 mujeres). Además, el 70 % implementó cambios en su uso de plataformas en línea después de experimentar violencia, y el 36 % dejó de publicar o compartir contenidos que expresaban su opinión sobre ciertos temas (33 mujeres).

Asimismo, de acuerdo con el mismo informe, en Colombia, la Fundación Karisma señala una carencia significativa de estadísticas sobre violencia de género digital. Un estudio de 2018 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones indica que el 75 % de los colombianos no sabe cómo actuar ante insultos en plataformas digitales. Otros datos revelan falta de conocimiento sobre el ciberacoso y limitaciones para denunciarlo. Específicamente para mujeres periodistas, Karisma realizó un ciclo de conversaciones en 2015, encontrando que enfrentan violencia relacionada con su profesión y también violencia general, como agresiones sobre aspectos personales e insultos.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) abordó el ciberacoso en 2015, revelando que nueve millones de mexicanas han sufrido algún tipo de violencia digital, principalmente a través de mensajería instantánea, Facebook y Twitter (INEGI, 2015). Por otro lado, desde el 2016 la plataforma META ha establecido un canal voluntario de colaboración con los organismos electorales en México para proteger la integridad de las elecciones. En las recientes elecciones de 2024, META ha desarrollado cursos para prevenir la violencia política contra las mujeres y acciones estratégicas con el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE)9, identificando y retirando contenido contrario a las normativas vigentes para la protección de las candidatas. Por ejemplo, en Instagram se implementó un sistema con inteligencia artificial para advertir a un posible agresor que está por publicar un comentario abusivo u ofensivo, generando una alerta instantánea. Facebook, además, creó un sistema especial de protección de cuentas de candidatas, con medidas de seguridad más estrictas. Estos ejemplos constituyen una clara evidencia de que acciones coordinadas y cooperativas entre organismos electorales, partidos y candidaturas, y plataformas son buenas prácticas para diseñar e implementar estrategias efectivas de protección de la violencia de género en la esfera digital.

En Nicaragua, una encuesta realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) mostró que alrededor del 33.8 % de las mujeres encuestadas sufrieron violencia digital en varias ocasiones, principalmente a través de WhatsApp, Messenger y llamadas telefónicas con amenazas y comentarios ofensivos, siendo estas últimas los tipos más comunes de agresiones (Cuellas y Chaher, 2020, pág. 26).

Este conjunto de información sobre la violencia de género digital en diversos países de América Latina tiene una relevancia directa en el contexto de la participación de las mujeres en política. La violencia de género digital impacta directamente en la libertad de expresión de las mujeres, llevándolas a tener menos presencia en plataformas en línea y limitar su capacidad para expresar opiniones e intervenir en discusiones políticas. Esto obstaculiza su libre participación en el debate público, incluidos los temas políticos.

Además, los estudios muestran que un alto porcentaje de mujeres cambió su comportamiento en línea después de experimentar violencia. Esto indica claramente que la violencia puede llevar a la autocensura. Como resultado, las mujeres dejan de expresarse libremente sobre cuestiones políticas y no participan activamente en el discurso político.

También se destaca que un porcentaje significativo de mujeres que fueron víctimas de violencia en línea sintió que su seguridad física estaba amenazada. Este temor puede disuadirlas de participar en actividades políticas o asumir roles políticos, lo que impacta directamente en su participación en la esfera política.

Es esencial abordar la carencia de datos estadísticos que revelen la verdadera amplitud del fenómeno en América Latina y el Caribe. A pesar de que su incidencia es considerablemente mayor que la reportada en los registros oficiales, los estudios sobre el tema permiten inferir su naturaleza epidemiológica. La mayoría de los datos presentados en este estudio provienen de investigaciones y documentos producidos por organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que han investigado esta problemática en los últimos años.

La violencia de género digital tiene consecuencias reales en la vida de las mujeres, afectando tanto su bienestar físico como psíquico, así como su participación activa en la sociedad y en la política. Los ataques a la honra, a la apariencia física y la divulgación de información íntima y privada tienen efectos mucho más dañinos cuando se dirigen hacia mujeres, jóvenes y niñas, en comparación con los hombres, debido a los sesgos existentes sobre los roles de género en las sociedades latinoamericanas. Los diversos estudios realizados para este informe evidencian una afectación profunda que aleja a las mujeres de las esferas públicas y limita su capacidad para ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos.

Es fundamental abordar este problema de manera integral, promoviendo medidas que reduzcan la violencia en línea y fomenten la igualdad de género en el ámbito digital.

2.1. Leyes específicas contra la violencia política contra las mujeres

En la actualidad varios países de la región han avanzado en establecer regulaciones para abordar los riesgos de la desinformación de género y proteger a las mujeres de la violencia en la esfera virtual. Bolivia, Costa Rica, Panamá y Perú tienen al año 2023 leyes específicas contra la violencia política contra las mujeres. Las leyes en mención son: Ley 243, 2012 (Bolivia); Decreto Legislativo 10235, 2022 (Costa Rica); Ley 184, 2020 (Panamá) y Ley 31155, 2021 (Perú).

En Bolivia se dieron importantes pasos en la lucha contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres a través de la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres (Bolivia, 2012) y la creación del Observatorio de Paridad Democrática. Aquella ley protege a las mujeres candidatas elegidas, designadas o en funciones políticas, que enfrentan esfuerzos para alejarlas de la toma de decisiones debido a su género. Además, establece mecanismos específicos para denunciar y procesar los casos de acoso y violencia política, y propone sanciones más severas para los acosadores y agresores.

En Costa Rica se aprobó en 2022 la “Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política” (Decreto Legislativo N.º 10235). Se considera como un agravante de las sanciones a quienes incurran en ese tipo de delito en el que “se haga uso de cualquier medio físico o digital que amplifique el alcance de la manifestación de violencia” (Art. 31, inciso d).

En Panamá se promulgó en 2020 la Ley 184 “De violencia política” para erradicar la violencia política contra las mujeres, y al año siguiente, en 2021, la “Ley 202 que modifica la Ley 82 de 2013, sobre violencia contra la mujer, además de la Ley 7 de 2018, referente a la prevención de actos discriminatorios”. En todas leyes se incorpora el concepto de “violencia política”.

En Perú se aprobó en 2021 la “Ley 31155 que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política”. Entre las manifestaciones de acoso política se incluyen (Artículo 4), el “[d]ivulgar imágenes o mensajes a través de medios de comunicación o redes sociales que transmitan y/o reproduzcan relaciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos” (inciso e), y el “[d]ar a conocer información, con fines políticos, de la vida personal y privada que carezca de interés público” (inciso f).

2.2. Leyes que incluyen la violencia política y digital contra las mujeres

México adicionó a su Ley General de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia, la violencia política por razones de género. Así, en su capítulo IV se adicionó una sección “De la violencia política” (enmienda 2020). Se define la violencia política contra las mujeres en razón de género a “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo” (Art. 20 bis). En el inciso X, del Artículo 20 ter, se señala explícitamente la vía virtual como un canal de expresión de la violencia política contra las mujeres (“Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género”).

Cabe señalar que previamente, en 2016, se adoptó el Protocolo de Acción Interestatal para atender los casos de violencia política de género, y en 2020 también se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (2014 y reformada en 2023), la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (2023), entre otras.

En Argentina se han promulgado diversas regulaciones para abordar la violencia de género y promover la igualdad en la participación política de las mujeres. Entre estas regulaciones se encuentran la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley 26.485), el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023. Además, se han introducido definiciones sobre violencia política y violencia pública-política contra las mujeres en la Ley 26.485, y se han promulgado las leyes de Paridad de Género (2017) y Micaela (2019). Asimismo, se cuenta con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).

Por otro lado, en Paraguay, se creó la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres (2016) la cual incluye una definición específica de violencia política y busca prevenir y sancionar la violencia basada en género.

En Ecuador la Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres (2018) menciona la violencia política y señala el espacio cibernético como uno de los ámbitos donde se desarrolla la violencia de género.

En el caso de Chile, en enero de 2017, la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) presentó un proyecto de ley “Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. Siete años después, el 3 de junio del 2024, en el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric, se promulgó finalmente la Ley 21.675 que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género.

Más aún, en la actualización del “Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre las mujeres y hombres (2018-2030)” del Ministerio de la Mujer y la equidad de Género en 2023, señala como uno de los enfoques de los derechos humanos de las mujeres el Derecho a una vida libre de Violencia y Discriminación, donde identifica las nuevas formas y escenarios en que esta forma de violencia se expresa, donde la cibernética es una de ellas. Asimismo, la Ley Integral de Violencia contra la Mujer (2019) actualmente en tramitación, señala la violencia política como un tipo de violencia específica contra la mujer, entendiéndose como omisiones y/o acciones basadas en el género que tienen por objetivo menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, impidiéndolas postular y ejercer cargos de elección popular, instituciones públicas y estatales y/o formulación de políticas públicas, participación en partidos políticos, organizaciones y asociaciones.

Entre estas regulaciones legales vigentes existen algunas características comunes para abordar la desinformación de género y proteger a las mujeres de la violencia política de género en línea. Estas características incluyen: