Guide sur les facteurs de risque externes des processus électoraux en Afrique de l’Ouest (2022-2023)

Cas du Ghana, du Liberia, du Mali et du Togo

Guide sur les facteurs de risque externes pour les processus électoraux en Afrique de l’ouest (2022-2023) : cas du Ghana, du Liberia, du Mali et du Togo

L’Afrique de l’Ouest, région hétérogène, a connu des transformations sociopolitiques à plusieurs niveaux. Des vagues de transition démocratique postcoloniale aux défis posés par les divisions ethniques, les disparités économiques et l’ingérence extérieure, le paysage politique de la région est en évolution constante. Au cours des cinq dernières années, l’Afrique de l’Ouest a connu une résurgence des coups d’État et plusieurs gouvernements de transition sont désormais en place. La démocratie et les processus électoraux continuent néanmoins d’occuper une place centrale dans la gouvernance de la région. Dans ce contexte, plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest – le Ghana, le Liberia, le Mali et le Togo – se préparent à des élections et à des référendums cruciaux fin 2023 et 2024, et il est urgent de comprendre les risques auxquels ces compétitions sont confrontées.

Ce guide fournit un aperçu des facteurs de risque externes susceptibles de porter atteinte à l’intégrité et à la sécurité des processus électoraux en cours en Afrique de l’Ouest entre 2023 et 2024. Les recherches ont pris fin en août 2023.

Tout en symbolisant la résilience des institutions démocratiques, les élections peuvent également être la source et le déclencheur d’incidents et d’incertitudes, compte tenu des conditions extérieures qui dominent. Les « facteurs de risque externes » résultent de conditions extérieures au processus électoral qui sont susceptibles de provoquer, d’inciter à ou de jouer un rôle dans la violence liée aux élections.

Cette évaluation repose sur le solide Guide sur les facteurs externes de l’Outil de gestion des risques électoraux (GRE) d’IDEA International. Ces analyses peuvent non seulement orienter les décisions politiques, la société civile et les organes électoraux de ces pays, mais aussi le personnel de l’observation internationale et les autres parties prenantes mondiales attachées à la stabilité et à la prospérité de la région, ou encore informer les potentiels investissements. L’Outil de gestion des risques électoraux : Guide sur les facteurs externes (Alihodžić et Uribe Burcher 2018) d’IDEA International décrit 10 facteurs externes, dans le cadre de la sécurité humaine (encadré I.1). Dans le contexte des élections à venir en Afrique de l’Ouest, ces 10 facteurs sont tous pertinents.

Encadré I.1. Facteurs de risque externes pour les élections de 2022-2023 en Afrique de l’Ouest

- Mauvais indicateurs socioéconomiques (Liberia, Mali)

- Exclusion politique et sociale (Ghana, Togo)

- Conflits liés à l’évolution des dynamiques de pouvoir (Liberia, Mali)

- Discrimination et violence fondées sur le genre (Ghana, Togo)

- Présence d’acteurs non étatiques entrainant de l’insécurité (Ghana, Mali)

- Présence de criminalité organisée (concerne tous les pays étudiés, mais est plus fréquente au Ghana)

- Griefs concernant des génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre (Liberia, Mali)

- (Autres) violations des droits humains (Mali, Togo)

- Aléas environnementaux (Ghana, Togo)

- Manque d’éthique des médias dans les reportages et troubles de l’information (Mali, Togo)

- Géopolitique et dynamiques régionales antidémocratiques (Mali, Togo)

Ces facteurs de risque présentent des défis singuliers et sont susceptibles d’exacerber les tensions électorales, qu’ils soient pris seuls ou dans leur ensemble. Chacun d’entre eux fait l’objet d’un examen, suivi d’illustrations provenant des quatre pays. Le Guide s’efforce de fournir une vision globale des risques électoraux encourus par chacun des pays concernés, en tenant compte de leurs contextes historiques, culturels et politiques distincts. En outre, il cherche à mettre en lumière la nature interconnectée de ces risques, en démontrant comment le paysage socioéconomique d’un pays peut influencer la politique de son voisin. L’objectif est d’offrir des perspectives susceptibles de contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité, et de soutenir les efforts en cours pour nourrir et consolider la gouvernance démocratique dans la région.

Un autre facteur de risque externe non inclus dans l’outil sur les facteurs de risque externes a également été identifié : la géopolitique et les dynamiques régionales. Il reflète la possibilité que les dynamiques régionales, les blocs étrangers et les acteurs autoritaires jouent un rôle perturbateur dans les élections à venir.

Dans tous les pays étudiés, les mauvaises conditions socioéconomiques – qui se traduisent par la pauvreté, la persistance et l’aggravation des inégalités et l’augmentation du chômage – constituent un facteur de risque externe sérieux pour la tenue d’élections pacifiques. De nombreuses études (voir par exemple Krug et al. 2002) révèlent un lien évident entre la pauvreté, les inégalités et les troubles politiques, en particulier la violence liée aux élections. Même des différends mineurs peuvent dégénérer en violence lorsqu’ils sont aggravés par la pauvreté. En outre, les individus qui ont peu ou rien à perdre sont plus facilement enclins à commettre des actes violents (Laakso 2007, p. 228).

Avec plus de 30 % de la population totale des quatre pays vivant sous leurs seuils de pauvreté nationaux respectifs (PNUD 2023), les mauvaises conditions socioéconomiques posent un risque important. La monnaie ghanéenne – le cedi – s’étant dépréciée de plus de 45 % entre décembre 2021 et février 2023 (FMI 2023), l’inflation et les conditions socioéconomiques se sont aggravées (Smith 2022), entraînant une augmentation des inégalités. Au Liberia, le gouvernement du président George Weah n’a pas apporté les changements promis, mais a au contraire vu les conditions socioéconomiques s’aggraver, notamment le chômage (Kollie 2019). Au Mali, la dégradation des conditions socioéconomiques et l’insécurité ambiante ont servi de prétexte aux récents coups d’État. Avec 30,6 % de la population vivant dans la pauvreté, le Togo est également confronté à une crise socioéconomique qui pourrait avoir des répercussions sur les élections législatives imminentes (Banque mondiale 2023b). Ces mauvaises conditions socioéconomiques, dans l’ensemble des pays, sont susceptibles d’augmenter les cas d’achat de votes et d’apathie de l’électorat.

1.1. Liberia

Avec 52,3 % de sa population vivant en situation de pauvreté multidimensionnelle (PNUD 2023) et connaissant un chômage croissant, les mauvaises conditions socioéconomiques représentent un risque important de violence liée aux élections au Liberia, d’apathie de l’électorat et d’achat de votes. L’administration de George Weah n’a pas été en mesure de respecter son programme de changement global promis lors du scrutin de 2017, comme cela est apparu clairement dès le début de son mandat (voir par exemple Kollie 2018). L’année 2023 a vu les plus grandes manifestations antigouvernementales dans le pays depuis la fin de la guerre vingt ans plus tôt, des milliers de Libériens et Libériennes descendant dans les rues pour protester contre l’inflation, la pauvreté et la corruption (Kollie 2019 ; Harmon 2023a). À l’approche des élections du 10 octobre 2023, la violence et les menaces de violence commencent à se manifester. Lors d’un incident récent, des partisans du président Weah ont fait défiler à Monrovia un cercueil orné d’une photo de Joseph Boakai, le principal candidat de l’opposition (Harmon 2023b). Cet incident a suscité l’indignation générale de la population (Pailey et Weah 2023), mais n’a fait l’objet d’aucune intervention ou réaction de la part des autorités électorales. Dans ces conditions de satisfaction et de confiance du public médiocres, une victoire de Weah risque d’engendrer une perception généralisée de fraude électorale.

| Externes | Interne |

|---|---|

2. L’exclusion politique et sociale 7. Les griefs relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre | 8. Des dispositions inadaptées en matière de sécurité électorale |

1.2. Mali

Au Mali, le taux de pauvreté national serait passé de 42,5 % en 2019 à 44,4 % en 2021, faisant basculer environ 375 000 personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté (Banque mondiale 2023a). Cette situation, à laquelle s’ajoutent d’autres indicateurs d’inégalités croissantes, a été à l’origine des récents coups d’État dans le pays et pose également un risque important pour des élections générales pacifiques en 2024, si elles ont lieu. Les conditions socioéconomiques ont été aggravées en partie par la violence armée et l’insécurité dans le centre et le nord du pays. La violence armée, qui a commencé avec le soulèvement armé d’un groupe touareg contre l’exclusion sociale et politique, a dégénéré en attaques extrémistes violentes et en conflits entre agriculteurs et éleveurs, qui ont provoqué pénuries alimentaires et chômage, sans compter les vies mises en danger. La quête de survie dans un contexte d’insécurité pourrait avoir un impact sur la participation des citoyens et citoyennes aux prochaines élections.

| Externes | Internes |

|---|---|

2. L’exclusion politique et sociale 3. Les conflits liés à l’évolution des dynamiques du pouvoir 8. Les (autres) violations des droits humains | 4. Un cadre juridique et institutionnel inadapté aux nouveaux défis 16. L’accès inégal aux médias et le favoritisme |

Indicateurs observables

- Des instruments juridiques exhaustifs permettant de lutter contre les inégalités sociales et sanitaires.

- La mesure dans laquelle la population en général a accès à la terre, à la nourriture, aux ressources et à d’autres produits de base, ou dans laquelle cet accès est restreint pour des populations de certaines régions ou des groupes privés de leur droit de vote.

- Des taux de chômage élevés ou en augmentation, en particulier chez les jeunes.

- L’existence de ressources et de capacités institutionnelles pour traiter la question de la sécurité sociale et mettre en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté au sein des groupes privés de leur droit de vote et des régions marginalisées.

Recommandations

- Procéder à une expertise des instruments juridiques traitant des inégalités sociales. Examiner les impacts sur les différents groupes sociaux (notamment les jeunes et les femmes) et cartographier les domaines dans lesquels ils peuvent représenter des risques pour les élections.

- Rassembler des données statistiques historiques et actuelles sur la pauvreté, les inégalités et le chômage élevé/en hausse et examiner en quoi ces conditions peuvent déclencher (ou contribuer à déclencher) la violence liée aux élections. Produire et analyser des cartes de risques et des diagrammes de tendances.

Compiler les rapports des médias relatifs à la situation économique et analyser le langage utilisé lorsqu’ils traitent de la situation économique des groupes privés de leur droit de vote, par exemple s’il y a des signes de langage incendiaire et d’intimidation. Identifier les différents médias, la couverture géographique, à qui appartiennent ces médias et les victimes. Cartographier et observer les tendances et l’ampleur du problème.

La mise à l’écart de la participation politique et sociale pour des raisons économiques, géographiques, ethniques ou religieuses peut être le signe d’un risque de violence liée aux élections. En effet, les groupes marginalisés peuvent recourir à la violence pour perturber le processus électoral ou en contester les résultats. Inversement, la marginalisation peut être, en partie, le résultat de processus violents de formation, de maintien et d’expansion de l’État/du parti dans le passé ; ces processus peuvent donc réapparaître lorsque des groupes dominants ou en place protègent leur propre statut de toute contestation démocratique. L’une des principales caractéristiques des groupes minoritaires est leur caractère non dominant, quelle que soit leur importance numérique. Le terme de « minorité » peut également englober des groupes marginalisés en raison de leur appartenance politique, de leur handicap ou d’autres facteurs (HCDH 2010, p. 2-3). Dans les quatre pays étudiés, il existe des problèmes et des cas de marginalisation perçue ou réelle qui affectent les expériences vécues et le statut politique et social des personnes. Dans tous les pays, les problèmes d’exclusion sont principalement ancrés dans l’identité culturelle, sociale et/ou ethnique. Ces exclusions peuvent être systématiques et intentionnelles.

2.1. Ghana

Au Ghana, les efforts d’éradication de la pauvreté ont été inégaux et d’importantes inégalités subsistent, en particulier entre le nord et le sud, où la majorité de la population vit avec moins d’un dollar par jour (Cooke, Hague et McKay 2016). En ce qui concerne l’exclusion sociale, le conflit autour de la chefferie entre les Kusasi et les Mamprusi du Ghana, qui a démarré avant même l’indépendance du pays, est depuis toujours générateur de violences électorales. Après 13 années de paix relative, ce conflit s’est intensifié en 2022. Entre septembre 2022 et février 2023, on estime que 200 personnes sont mortes dans des affrontements, selon un chef de la police locale (Mensah 2023). Traditionnellement, le Congrès national démocratique (NDC) s’aligne sur les revendications des Kusasi concernant la chefferie du Bawku Naba, tandis que le parti au pouvoir, le Nouveau Parti patriotique (NPP), soutient les Mamprusi. Par conséquent, chaque cycle électoral est le théâtre de violences entre ces groupes, qui utilisent l’agression pour faire progresser la position de leur parti favori. La chefferie Bakwu Naba est très convoitée, car son détenteur contrôle toutes les terres agricoles (Kendie, Osei-Kufuor et Boakye 2014) et a son mot à dire dans les nominations politiques des représentants du gouvernement local (Bukari 2013) dans la région de l’Upper East, dans le nord du Ghana. En 2008, les élections présidentielles et législatives ont également donné lieu à des affrontements entre les communautés migrantes Kusasi et Mamprusi à Accra. Cette source de risque est par ailleurs renforcée par le fait que le leader du NPP, dont le mandat est limité, quittera son poste en 2024 et que cela modifiera les dynamiques de pouvoir.

| Externes | Internes |

|---|---|

1. De mauvaises conditions socioéconomiques 3. Des conflits liés à l’évolution des dynamiques de pouvoir 5. La présence de groupes armés non étatiques | 13. Une inscription problématique de l’électorat 18. Le rassemblement provocateur des partis 26. Le rejet des résultats de l’élection |

2.2. Togo

Avec des taux de pauvreté très différents entre les zones urbaines (26,5 %) et les zones rurales (58,8 %), l’exclusion économique au Togo est fortement localisée et liée à une corruption endémique. La manière dont un pays gouverne et répartit ses ressources peut tout aussi bien favoriser la stabilité qu’alimenter les conflits. Étant donné que la même famille est au pouvoir depuis plus de cinquante ans, les perceptions d’accaparement de l’État par l’élite peuvent contribuer aux conflits entre groupes à l’approche des élections. En juin 2022, le Togo a imposé l’état d’urgence dans le nord du pays pour lutter contre les violences extrémistes (Africa News 2022). L’extrême pauvreté des régions rurales et septentrionales du Togo ainsi que leur désavantage socioéconomique par rapport à la côte plus urbanisée augmentent le risque que l’extrémisme politique s’enracine ailleurs dans le pays (USIP 2022).

| Externe | Internes |

|---|---|

| 1. De mauvaises conditions socioéconomiques | 18. Le rassemblement provocateur des partis 26. Le rejet des résultats de l’élection |

Indicateurs observables

- Mesure dans laquelle les minorités sont exclues de la citoyenneté et des droits constitutionnels et légaux dont jouissent les groupes communautaires dominants.

- Degré d’impunité, en particulier en ce qui concerne les actes criminels visant les groupes minoritaires.

- Existence d’instruments juridiques adéquats et efficaces pour l’intégration sociale.

- Existence de rivalités de longue date entre différents groupes ethniques, religieux, linguistiques ou culturels qui, généralement, atteignent leur paroxysme et s’expriment violemment pendant les périodes électorales.

- Utilisation d’un discours provocateur par les responsables politiques ou autres et les médias à l’égard des groupes minoritaires ou marginalisés.

L’équilibre des pouvoirs au sein d’un pays est fragile et peut être influencé par des processus politiques et des accords institutionnels tels que des amendements constitutionnels ou des réformes socioéconomiques et juridiques qui profitent à certains groupes de la population ou les marginalisent. Les lacunes institutionnelles dans la gestion des tensions qui s’intensifient en contexte post-conflit ou durant une gouvernance civile sont susceptibles d’entraîner des violences électorales (Sisk 2007, p. 7 ; Ndulo et Lulo 2010, p. 160, 165). En plus de la lutte entre les institutions et les acteurs politiques, il y a aussi une dimension de changement générationnel avec la population jeune en plein essor qui cherche à remplacer les élites politiques vieillissantes.

Dans les quatre cas à l’étude, les dynamiques de pouvoir actuelles seront mises à l’épreuve lors d’un scrutin. Au Ghana, le NPP arrive au terme de ses deux mandats, et la recherche par le parti d’un candidat viable fera l’objet d’une vive contestation interne, le vice-président sortant Bawumia ayant finalement été choisi comme porte-drapeau du NPP. Le NDC a choisi l’ancien président ghanéen John Mahama, son porte-drapeau depuis trois élections consécutives. Les enjeux sont élevés pour le NPP au pouvoir, étant donné le profil et la notoriété politique du candidat du NDC. Au Liberia, le président sortant est en lice pour sa réélection. Au Togo, l’hégémonie du parti au pouvoir est mise en question, surtout après un amendement constitutionnel. Au Mali, les élections de 2024 sont reportées depuis 2022 et seront organisées par un gouvernement de transition dirigé par des militaires.

3.1. Mali

L’exemple le plus flagrant de l’évolution des dynamiques de pouvoir dans le contexte des élections à venir est celui du Mali. Avec deux coups d’État ces trois dernières années et des changements constitutionnels significatifs renforçant le pouvoir du président et des forces armées, les élections de février 2024 au Mali seront organisées par un gouvernement de transition après une première tentative infructueuse en 2022. Bien que la république soit une forme de gouvernement dans laquelle un État est dirigé par des représentantes et représentants élus, le président intérimaire, le colonel Assimi Goita, a déclaré le début d’une « quatrième République ». On s’attend également à ce que le chef militaire se porte candidat dans le cadre de la campagne en faveur d’un Mali Kura (Nouveau Mali), une rhétorique politique qui fait allusion à la gloire de l’ancien empire malien précolonial. Si les militaires actuels devaient remporter les élections, cela impliquerait d’évincer la classe politique d’avant le coup d’État. La dynamique générationnelle et la présence d’une jeunesse plus consciente et plus impliquée politiquement sont également étroitement liées à ce phénomène. Pour les élites politiques d’avant le coup d’État et le gouvernement militaire, les élections représentent un enjeu important, ce qui pourrait conduire les partis à déployer les mécanismes nécessaires, y compris la violence, pour s’assurer la victoire dans les urnes.

| Externes | Internes |

|---|---|

1. De mauvaises conditions socioéconomiques 2. L’exclusion politique et sociale 5. La présence de groupes armés non étatiques *Géopolitique et dynamiques régionales | 1. Une loi électorale contestée 8. Des dispositions inadéquates en matière de sécurité électorale 19. Les actions provocatrices et violentes des partis politiques 26. Le rejet des résultats de l’élection |

3.2. Liberia

Le paysage politique de l’élection de 2023 au Liberia est caractérisé par le mécontentement accumulé à l’égard de l’administration du président Weah, la flambée des prix des denrées alimentaires et la corruption endémique (Poquie 2023). Nombre d’analystes pensent que ces problèmes empêcheront Weah d’obtenir un second mandat, ce qui ferait de lui le premier président élu depuis 2003 à n’avoir fait qu’un seul mandat. Toutefois, compte tenu de son statut de président sortant et du contrôle qu’il exerce sur l’appareil d’État, d’aucuns craignent que les élections ne soient truquées en sa faveur. La fragmentation des partis politiques de collaboration (la coalition de l’opposition) semble également diminuer les chances d’un transfert de pouvoir lors de l’élection d’octobre 2023. Le principal candidat de l’opposition, l’ancien vice-président Boakai – qui a terminé deuxième derrière le président Weah en 2017 – n’incarne pas « le nouveau » étant donné sa participation antérieure au gouvernement exécutif. Les machinations politiques pourraient faire monter les tensions tant au niveau national qu’international à l’approche des élections du 10 octobre 2023.

| Externes | Internes |

|---|---|

1. De mauvaises conditions socioéconomiques *Géopolitique et dynamiques régionales | 8. Des dispositions inadéquates en matière de sécurité électorale 19. Les actions provocatrices et violentes des partis politiques 26. Le rejet des résultats de l’élection |

Indicateurs observables

- Mesure dans laquelle la faiblesse d’un cadre transitoire, tel qu’un programme de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), un accord commercial ou une nouvelle constitution, modifie le pouvoir relatif des principaux acteurs politiques.

- Niveau de soutien ou de ressentiment de la population à l’égard d’une décision ou d’un acteur politique.

- Existence et efficacité des mécanismes visant à promouvoir une culture de dialogue entre les partis politiques.

- Degré de liberté des médias.

Dans tous les pays étudiés, les femmes sont peu représentées en politique, principalement en raison des traditions patriarcales qui les empêchent d’entrer en politique, du coût des élections et de l’intimidation tactique, du harcèlement ou des violences à l’encontre des femmes politiques. Dans certains cas, les élections ont déclenché des épisodes violents dont les femmes et les filles sont les premières victimes. En outre, les électrices sont plus souvent victimes de violences ou de menaces liées aux élections, ce qui les dissuade de se rendre au bureau de vote davantage que leurs homologues masculins (OSCE/BIDDH 2009). Les auteurs de violences sexistes vont des entités étatiques aux forces militaires privées, en passant par les services de police, les groupes rebelles et les particuliers. Lorsque les institutions de l’État – déjà minées par la corruption, l’inefficacité, la méfiance de la population et la limitation des capacités opérationnelles – fonctionnent encore plus mal en raison des troubles provoqués par les élections, leur capacité à dissuader ou à traiter les atrocités fondées sur le genre est quasi inexistante.

4.1. Togo

Classé 127e sur 144 pays dans l’Indice de genre des Objectifs de développement durable (ODD) d’Equal Measures 2019, le Togo a récemment réformé des lois de répression des droits des femmes, et limitant leur accès aux ressources et leur représentation en politique. Dans le cadre de ces réformes, les femmes peuvent désormais prétendre à une indemnité totale (et non plus partielle) à la suite d’un licenciement (Pettinotti et Raga 2023). Les droits à l’héritage pour les femmes veuves et divorcées sont également garantis, du moins en théorie. Mais les questions relatives à l’application de ces réformes sont nombreuses, d’autant qu’elles ont des implications sur la capacité des femmes à se présenter aux élections togolaises et à les remporter.

| Externes | Internes |

|---|---|

1. De mauvaises conditions socioéconomiques 8. Les (autres) violations des droits humains | 8. Des dispositions inadéquates en matière de sécurité électorale 17. L’accès inégal aux médias, la visibilité des partis et le favoritisme 24. La mauvaise gestion des résultats des élections |

4.2. Ghana

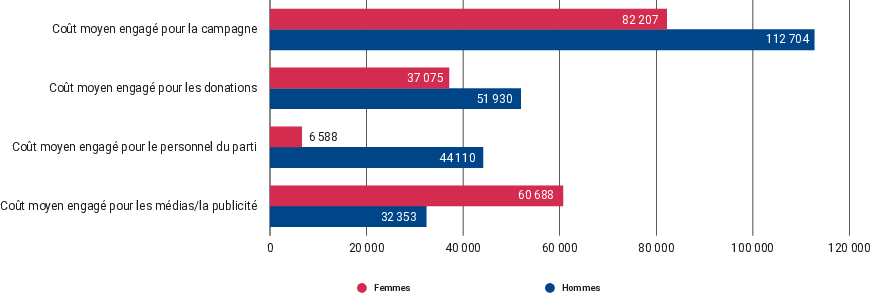

Au Ghana comme dans beaucoup d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, la participation à des élections multipartites est une entreprise financièrement lourde, tant pour les personnes aspirant à la députation que pour celles en sortant. Un rapport de la Westminster Foundation for Democracy (WFD) a révélé qu’entre 2012 et 2016, le coût d’une candidature à une fonction politique a augmenté de 59 % (WFD 2022). Cette hausse des coûts entre les cycles électoraux a amplifié le rôle de l’argent en politique, limitant au passage la participation de la plupart des femmes. En moyenne, les candidates et candidats devaient, en 2016, rassembler autour de 389 803 GHS (environ 85 000 USD) pour obtenir l’investiture de leur parti et se présenter dans leurs circonscriptions respectives (Figure 4.1). Les obstacles financiers sont encore plus importants pour les candidatures à la présidence. Les recherches de la WFD indiquent que les hommes, lorsqu’ils sont candidats, ont l’avantage dans l’accès aux fonds, dépassant systématiquement les dépenses des femmes. La participation aux élections des deux partis politiques dominants du Ghana, le NDC et le NPP – dont les candidates et candidats ont plus de chances de gagner – entraîne également d’importantes dépenses. Au Ghana, la capacité à dépenser le plus d’argent est, dans l’ensemble, un facteur décisif pour obtenir un siège.

| Externes | Interne |

|---|---|

1. De mauvaises conditions socioéconomiques 2. L’exclusion politique et sociale | 9. L’insuffisance du financement et de la budgétisation des élections |

Indicateurs observables

- Adéquation des dispositions constitutionnelles ou d’autres actes juridiques qui garantissent ou promeuvent l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, notamment en matière de représentation politique.

- Existence de mécanismes juridiques et politiques conçus pour réduire les différents types d’inégalités entre les femmes et les hommes dans la vie publique, par exemple dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et des services de santé.

- Existence de mécanismes efficaces de protection des victimes et de poursuites pénales, en particulier pour les crimes de violence fondée sur le genre.

- Existence de politiques au sein des organismes publics, notamment les organismes chargés de l’application de la loi et du secteur de la sécurité, visant à protéger et à promouvoir les droits humains, notamment ceux des femmes, et à lutter contre la discrimination fondée sur le genre.

- Degré de vulnérabilité des femmes aux crimes sexuels, tels que le viol et l’agression sexuelle, en temps de paix.

- Degré d’impunité des auteurs de violences fondées sur le genre en période de conflit et de troubles.

- Degré de stigmatisation des victimes de crimes fondés sur le genre et d’absence de signalement par les victimes qui en découle.

- Le nombre de cas de violence et de harcèlement à l’encontre de personnalités politiques et d’organisations de la société civile qui prônent de meilleures conditions pour les femmes, une participation accrue des femmes et des réformes en faveur de l’égalité entre les genres.

- Nombre de cas ou de rapports faisant état de liens entre des partis/acteurs politiques et des groupes violents qui recourent à la violence sexuelle.

- Degré auquel les médias utilisent un langage désobligeant et incendiaire lorsqu’ils se réfèrent aux personnes défendant la cause féminine et l’égalité entre les genres.

- Degré d’omission de la discrimination et de la violence fondées sur le sexe dans la couverture médiatique.

Les acteurs armés non étatiques sont des entités ou individus qui recourent à la violence pour atteindre leurs objectifs et qui opèrent en dehors des forces ou des institutions officielles de l’État. Entrent dans cette catégorie les rebelles, les milices, les paramilitaires, les chefs tribaux armés, les seigneurs de guerre, les terroristes, les mercenaires et les sociétés de sécurité privées. Bien que leurs actions soient tangibles surtout lorsqu’ils opèrent à l’intérieur d’un pays, les tensions augmentent également lorsque les groupes armés non étatiques sont basés dans les pays voisins, car ces groupes ont tendance à ignorer les frontières internationales ou à utiliser les territoires adjacents pour se réfugier ou collecter des ressources. Ils sont susceptibles d’amplifier l’instabilité pendant les périodes électorales en raison de leurs objectifs politiques (le cas échéant) ou économiques. Dans au moins trois des quatre pays, la présence de groupes armés non étatiques a un impact sur la vie quotidienne et pourrait avoir des conséquences sur les niveaux de violence lors des prochaines élections.

5.1. Mali

Depuis 2012, le Mali est confronté à une série de conflits armés impliquant des groupes d’insurgés. Le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), un groupe rebelle touareg, est à l’origine de ces conflits, mais le Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) et l’État islamique dans le Grand Sahara (ESGS), entre autres, représentent désormais une menace. Malgré les efforts de contre-insurrection entrepris par le Mali au cours des dernières années avec le soutien des contingents français et de la Mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) opérée par les Nations Unies, ces conflits ont fait régner l’insécurité dans le nord du pays pendant plus d’une décennie. L’État malien a été dépossédé de vastes étendues de terres ; son incapacité à éliminer l’insurrection a servi de prétexte aux coups d’État qui se sont succédé depuis 2020 et qui ont affecté ses relations internationales, en particulier avec la France. Présents au Mali depuis 2013, les contingents français ont été expulsés en 2022 après que des officiers militaires ont pris le contrôle du pays. La MINUSMA, dont le personnel était fort de 12 000 hommes, a récemment mis fin à ses opérations dans le pays (BBC News 2023 ; Africa News/AFP 2023b).

Dans ce contexte, le groupe Wagner PMC, une force mercenaire liée au Kremlin et active en Syrie, en Ukraine occupée par la Russie et ailleurs, est au service de l’administration malienne dans le cadre de ses efforts de lutte contre l’insurrection. Les activités de la Société militaire privée Wagner dans le pays ont fait des victimes civiles qui pourraient avoir un impact sur l’opinion de l’électorat à l’égard de l’État. Lors d’un référendum organisé en 2023, la population des villes de Kidal et de Tombouctou, dans le nord du pays, n’a pas pu voter en raison de la menace d’une attaque par des groupes armés (Al Jazeera 2023c).

| Externes | Internes |

|---|---|

2. L’exclusion politique et sociale *Géopolitique et dynamiques régionales | 1. Une loi électorale contestée 4. Un cadre juridique et institutionnel inadapté aux nouveaux défis 8. Des dispositions inadaptées en matière de sécurité électorale 22. Des opérations problématiques le jour du scrutin |

5.2. Ghana

Bien qu’il n’y ait pas de groupes armés non étatiques organisés connus pour être actifs au Ghana, la présence de ces acteurs au Burkina Faso voisin a engendré des épisodes d’insécurité. La violence au Burkina Faso s’étant propagée vers le sud en 2022, on estime que 22 000 personnes ont fui vers le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo à la fin de l’année. Il a été rapporté qu’en réaction, le Ghana aurait expulsé des centaines de personnes réfugiées burkinabées (Reuters 2023), ce que le Ghana dément. Cela souligne néanmoins à quel point le pays est ébranlé par la présence d’acteurs non étatiques à l’extérieur de ses frontières. Les affrontements ethniques préexistants entre les Kusasi et les Mamprusi dans le nord du pays pourraient également s’être intensifiés en raison d’influences étrangères (Mensah 2023). Combinée à la prolifération de la production illégale d’armes légères dans le pays, la violence autour des élections reste un risque sérieux.

| Externes | Internes |

|---|---|

2. L’exclusion politique et sociale 3. Des conflits liés à l’évolution des dynamiques de pouvoir 5. La présence de criminalité organisée | 4. Un cadre juridique et institutionnel inadapté pour faire face aux nouveaux défis 8. Des dispositions inadéquates en matière de sécurité électorale 22. Des opérations problématiques le jour du scrutin |

Indicateurs observables

- Présence d’acteurs armés non étatiques basés dans le pays ou s’y infiltrant depuis un État voisin ; localisation actuelle et nombre de cas d’ingérence de leur part.

- Existence et localisation de territoires échappant au contrôle effectif du gouvernement central.

- Capacité des agences du secteur de la sécurité à neutraliser efficacement les groupes armés non étatiques.

- Niveau de circulation des armes légères et de petit calibre et facilité d’y accéder.

- Existence et type de liens clandestins entre les institutions de l’État, les fonctionnaires ou les candidats politiques, d’une part, et les acteurs armés non étatiques, d’autre part.

- Nombre d’incidents impliquant des violences commises par des acteurs non étatiques.

La criminalité organisée désigne les groupes qui se livrent à des actes criminels graves de façon systématique pour en tirer des avantages financiers ou matériels, ce qui implique généralement la traite d’êtres humains, le trafic de stupéfiants, la cybercriminalité et d’autres activités illicites (ONUDC 2007). Ces groupes cherchent à « s’emparer » des institutions de l’État pour poursuivre leurs objectifs économiques, en recourant fréquemment à la corruption et à l’extorsion pour nuire au bon fonctionnement de l’État et à sa légitimité politique. Bien qu’ils ne soient pas toujours motivés par des considérations politiques, ils cherchent à contrôler les bureaucraties locales et à influencer les processus électoraux, en usant parfois de violence pour maintenir leur domination territoriale (Dunne 2006 ; Ferreira et al. 2011).

6.1. Ghana

Au Ghana, on assiste à une prolifération de la production illégale d’armes légères qui pourrait favoriser les violences autour des élections de 2024. Les statistiques de la Commission nationale des armes légères du Ghana indiquent que plus de 1,2 million d’armes à feu et d’armes légères non enregistrées sont en circulation (KAIPTC 2021). La disponibilité de ces armes légères a militarisé la politique ghanéenne et certains pans de la société ghanéenne. Des recherches menées en 2010 ont indiqué qu’à l’époque, des forgerons fabriquaient illégalement jusqu’à 200 000 armes par an, dont au moins 2 500 de ces forgerons les produisaient dans l’une des dix régions du Ghana seulement (Aning 2010). Un rapport de la BBC datant de 2019 note que ces armes à feu s’achètent pour des montants dérisoires, à partir de sept livres sterling, et qu’elles sont couramment utilisées dans les vols à main armée et les activités de criminalité organisée (Lansah 2019). Par le passé, des acteurs armés non étatiques ghanéens, tels que les Azonto et les Bulga, se sont alignés sur des partis politiques et ont utilisé des armes légères pour menacer leurs opposants et les neutraliser pendant les élections.

| Externes | Internes |

|---|---|

1. De mauvaises conditions socioéconomiques 5. La présence de groupes armés non étatiques | 8. Des dispositions inadaptées en matière de sécurité électorale 19. Les actions provocatrices et violentes des partis politiques |

Indicateurs observables

- Existence de politiques et de mécanismes juridiques adéquats pour lutter contre la criminalité organisée dans le pays.

- Existence de mécanismes de redevabilité pour les actions du secteur de la sécurité.

- Présence de groupes criminels organisés dans le pays, leur nombre et leur localisation.

- Existence et type de liens clandestins entre les groupes criminels organisés, d’une part, et les institutions de l’État, notamment les agences du secteur de la sécurité, les fonctionnaires et les candidats et candidats politiques, d’autre part.

- Nombre d’incidents violents liés à des acteurs du crime organisé.

- Nombre de cas recensés d’atteinte à l’intégrité des processus électoraux par des groupes criminels organisés.

- La capacité des intérêts économiques des acteurs du crime organisé à influencer les programmes politiques.

Le génocide consiste à cibler et à tuer intentionnellement les membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux spécifique dans le but de l’éradiquer partiellement ou totalement. Les crimes contre l’humanité englobent les agressions généralisées ou systématiques contre des populations civiles, notamment le meurtre, la torture et le déplacement forcé. Les crimes de guerre désignent les violations graves des conventions de Genève et d’autres violations commises dans le cadre de conflits armés internationaux et non internationaux, principalement à l’encontre de populations civiles (Statut de Rome de la Cour pénale internationale – Nations Unies 1998). Les crimes susmentionnés ont des effets durables susceptibles d’influencer les processus électoraux. À la suite de ces crimes, les tensions ethniques ont tendance à persister, ce qui accroît le risque de violences liées aux élections. De même, les déplacements internes peuvent perturber les élections (Brancati et Snyder 2012, p. 26). Une fois réinstallées, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays peuvent devenir un facteur de friction et de conflit dans les zones d’accueil et être confrontées à des menaces au moment des élections ; une fois rentrées chez elles, les tensions passées peuvent réapparaître, les élections aggravant les différends anciens et nouveaux (Brun 2003, p. 276-297 ; Norberg et Obi 2007, p. 7). Parmi les quatre pays étudiés, le Liberia et le Mali sont ceux qui ont le plus récemment connu un conflit civil meurtrier.

7.1. Liberia

Les conflits qu’a traversés le Liberia ont tué environ 250 000 personnes entre 1989 et 2003. Ils ont pris fin lorsque Charles Taylor, qui s’était emparé du pouvoir à la faveur d’un coup d’État à l’origine de la rébellion, s’est retiré. Des milliers de personnes ont été mutilées et violées au cours des combats qui ont impliqué des combattants drogués et des enfants soldats (Vines 2023). Le Liberia a donc un héritage de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité qui a encore des répercussions dans le pays. Une période de changement politique, comme les élections d’octobre 2023, pourrait faire ressortir les griefs car de nombreuses victimes de ces crimes n’ont pas obtenu réparation, bien que les procès (HRW 2022b) et les audiences du tribunal (Al Jazeera 2023a) des criminels de guerre présumés se poursuivent à l’extérieur du pays en vertu du principe de compétence universelle.

Les griefs non résolus se font fortement ressentir et sont aggravés par la lenteur de la reprise économique vingt ans après la guerre. L’élection de George Weah en 2017 a été la première transition pacifique du pouvoir d’un président démocratiquement élu à un autre au Liberia (ICG 2012). Grâce au plaidoyer et à la mobilisation continue de la part de groupes locaux et internationaux (HRW 2019a ; Front Page Africa 2018), le président sortant Weah a approuvé la mise en place d’une Cour des crimes économiques et des crimes de guerre (HRW 2019b). Cependant, les progrès en termes de pratiques depuis lors sont maigres, voire inexistants. Cela va à l’encontre des recommandations formulées par la Commission vérité et réconciliation en 2009.

L’absence de mise en œuvre de l’ensemble des recommandations de la Commission vérité et réconciliation reste un enjeu électoral, comme ce fut le cas lors des cycles électoraux précédents.

| Externes | Internes |

|---|---|

1. De mauvaises conditions socioéconomiques 3. Des conflits liés à l’évolution des dynamiques de pouvoir | 11. Le manque de formation des agences du secteur de la sécurité 16. L’accès inégal aux médias et le favoritisme 19. Les actions provocatrices et violentes des partis politiques |

7.2. Mali

Le gouvernement de transition dirigé par les militaires, soutenu par Wagner PMC, serait impliqué dans des crimes de guerre au Mali (Peltier 2023). En janvier 2023, des experts et expertes aux Nations Unies ont exhorté le pays à mener une enquête approfondie sur les possibles violations graves des droits humains et de potentiels crimes contre l’humanité qui surviendraient au Mali depuis 2021. Ces allégations découlent de rapports non confirmés provenant de Mopti et de diverses autres régions détaillant des cas d’exécutions, de fosses communes, de tortures, de violences sexuelles, de pillages, d’arrestations arbitraires et de disparitions forcées, principalement orchestrés par les forces armées maliennes et leurs alliés (Nations Unies 2023). Fin mars 2022, plusieurs centaines de personnes auraient été exécutées dans le village de Moura, au centre du Mali, principalement habité par la communauté minoritaire peule, lors d’une opération conjointe impliquant les forces maliennes et du personnel supposé appartenir au groupe Wagner (HRW 2022a). Les victimes se heurtent à des obstacles considérables dans leur quête de justice et de réparation pour les abus perpétrés. Cette question cruciale pourrait influencer de manière significative les prochaines élections, en particulier si des responsables militaires décident de se présenter, les griefs de la communauté affectée devenant un sujet de préoccupation central.

| Externes | Internes |

|---|---|

2. L’exclusion politique et sociale 5. La présence de groupes armés non étatiques | 16. L’accès inégal aux médias et le favoritisme 19. Les actions provocatrices et violentes des partis politiques |

Indicateurs observables

- Nombre et localisation des cas de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre recensés.

- Ampleur des changements dans le paysage ethnique et politique d’un pays à la suite d’un génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.

- Existence d’un cadre juridique et de mécanismes adéquats (a) pour protéger les populations vulnérables, telles que les personnes déplacées et les autres victimes de conflits ; et (b) pour promouvoir leur participation à la vie politique du pays.

- Existence de cadres politiques de justice pénale pour traiter les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre.

- Mesure dans laquelle les poursuites et procès qui se déroulent au cours d’un processus électoral exacerbent les griefs existants entre les groupes.

- Nombre et localisation des personnes déplacées et réfugiées.

- Existence de conditions de retour et chiffres réels des retours.

- Nombre d’incidents impliquant des attaques contre des personnes déplacées et de retour dans leur pays.

- Existence et effets des programmes de réconciliation.

Les États doivent défendre et promouvoir les droits humains, qui sont inhérents à tous les individus. Les États violent ces droits lorsque leurs agences de sécurité utilisent la force de manière inutile ou disproportionnée (Steiner 2006, p. 772). Dans les pays où l’État de droit et la protection des droits humains ne sont pas solidement établis, les périodes électorales présentent des risques accrus de violence. Par exemple, la police insuffisamment formée pour les rassemblements politiques et la faible obligation de rendre des comptes peuvent entraîner une escalade de la violence imputable aux services de sécurité (Alston 2011, p. 15). Dans les quatre pays étudiés, il existe des problèmes d’abus et de violations des droits humains perpétrés par une multiplicité d’acteurs : agences de sécurité, milices, mercenaires étrangers, groupes extrémistes violents et entreprises privées. Au Liberia, un pays où le recrutement forcé et d’autres formes d’exploitation des travailleurs sont monnaie courante, les droits du travail, entre autres, sont souvent bafoués. Firestone, la société productrice de bois et de pneus, a été impliquée dans des violations flagrantes des droits humains, avec un cas persistant de licenciements arbitraires et d’expulsions illégales (Paquette 2020).

8.1. Mali

La population civile du Mali reste confrontée à de graves violations des droits humains et à des problèmes humanitaires. Ces violations sont constamment perpétrées par divers acteurs : factions extrémistes violentes, agences de sécurité, milices et mercenaires étrangers alliés au gouvernement. Comme indiqué ci-dessus, en mars 2022, les forces de sécurité maliennes et des mercenaires alliés auraient procédé à l’exécution extrajudiciaire de plus de 300 hommes, y compris d’hommes soupçonnés d’être des extrémistes violents, dans la ville de Moura, dans le centre du Mali (HRW 2022a). Au cours de la même année, le régime militaire a progressivement restreint la liberté de la presse (Risemberg 2022), la liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique.

Le gouvernement de transition, dirigé par des militaires, a par le passé réprimé les médias locaux et internationaux, y compris RFI, France 24 et des critiques sur les réseaux sociaux (RFI 2022). Ce qui précède n’est pas sans conséquence pour les élections de 2024, qui seront organisées par le même gouvernement. La junte pourrait resserrer les contrôles sur les médias pendant le cycle électoral. La capacité des citoyens et citoyennes à faire des choix éclairés lors des prochaines élections pourrait également être affectée par la prolifération des fausses informations et de la désinformation.

| Externes | Internes |

|---|---|

3. Des conflits liés à l’évolution des dynamiques de pouvoir 5. La présence de groupes armés non étatiques 10. Le manque d’éthique des médias dans les reportages et les troubles de l’information | 2. Une loi électorale inadaptée au système judiciaire XX. La faiblesse des systèmes de reddition de comptes |

8.2. Togo

Au Togo, la répression constante des groupes d’opposition est une caractéristique du paysage politique depuis 2005. La famille du président sortant Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis plus de 50 ans, une période fréquemment caractérisée par des violations des droits humains, notamment le harcèlement et l’enlèvement de membres de l’opposition, et la répression de manifestations pacifiques (Afrol 2010 ; RFI 2018 ; Africa News/AFP 2023a). La mainmise du gouvernement sur le pouvoir s’est maintenue malgré les manifestations, qui sont souvent accueillies par des brutalités policières faisant de nombreux morts. Les responsables de violations des droits humains font rarement l’objet de poursuites. Cet environnement oppressif a créé une crise grave des personnes réfugiées : en mai 2005, par exemple, 767 jeunes proches de l’opposition togolaise ont cherché refuge auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés à Cotonou, au Bénin (Afrol 2005).

Le parti au pouvoir, l’Union pour la République, a conservé sa domination au Parlement malgré les efforts persistants de l’opposition, parmi lesquels les manifestations notables d’une coalition de 14 partis (la C14) en 2018, qui ont fait plusieurs morts, dont un mineur. À l’approche des élections législatives et régionales de 2023 au Togo, le mécontentement croissant de l’opposition suggère une récurrence potentielle du conflit, menaçant la dynamique de mise en œuvre d’une limite constitutionnelle de deux mandats. La domination ininterrompue du parti de l’Union pour la République compromet considérablement les perspectives de répondre à ces griefs de longue date et de favoriser un climat politique plus inclusif.

| Externes | Internes |

|---|---|

3. Des conflits liés à l’évolution des dynamiques de pouvoir 4. La présence de groupes armés non étatiques | 1. Une loi électorale contestée 5. La contestation de la conception et de la composition de l’organe de gestion des élections (OGE) 11. Le manque de formation des agences du secteur de la sécurité 16. L’accès inégal aux médias et le favoritisme 19. Les actions provocatrices et violentes des partis politiques 26. Le rejet des résultats de l’élection |

Indicateurs observables

- Nombre de cas dans l’histoire et plus récents de violations des droits humains liés au contexte électoral, mais dépassant ce cadre, c’est-à-dire associés à des intérêts politiques et impliquant des acteurs politiques en tant que victimes ou auteurs, ainsi que des journalistes, des militantes et militants de la société civile, des personnes appartenant aux milieux intellectuels et autres.

- Existence d’un cadre juridique adéquat, de procédures et de formations visant à garantir le contrôle et les mécanismes de redevabilité du secteur de la sécurité.

- Mesure dans laquelle les responsables de violations des droits humains sont poursuivis, y compris dans le cadre du système pénal ordinaire et militaire.

On entend par « risque environnemental » une matière, un état ou un évènement qui constitue une menace pour l’environnement naturel ou qui a des effets néfastes sur la santé des personnes. Il peut s’agir de risques chimiques, biologiques et naturels – par exemple, une inondation, une marée noire, une épidémie ou une flambée épidémique de choléra (Strand et al. 2004). Les multiples niveaux de perturbation que les risques naturels peuvent déclencher, de l’effondrement des infrastructures et des communications à la destruction totale de villages et de villes, ont un impact sur la vie politique d’un pays (Buchanan-Smith et Christoplos 2004). Dans certains cas, ces perturbations sont une invitation à la violence (OMS 2005). Les élections organisées à la suite d’une catastrophe naturelle sont souvent très complexes, car elles sont confrontées non seulement à des défis logistiques extraordinaires, mais aussi à un risque élevé de troubles et de violences susceptibles de faire dérailler le processus électoral. Dans tous les pays étudiés, il existe des risques environnementaux récurrents susceptibles de provoquer des déplacements de population et d’avoir un impact négatif sur le déroulement des élections.

9.1. Ghana

Entre la mi-mai et le mois de septembre, les inondations se produisent régulièrement au Ghana et ont un effet néfaste sur la population, l’environnement et l’économie. L’érosion des sols, la dégradation des côtes et la déforestation amplifient les effets des inondations, dont les conséquences ont été particulièrement graves au cours de la dernière décennie. Compte tenu de la vulnérabilité du pays aux inondations récurrentes, les déplacements internes liés aux conditions environnementales ont augmenté. Avec au moins 12 000 personnes déplacées en raison de catastrophes naturelles en 2021, les élections ghanéennes de 2024 pourraient être affectées. Cela pourrait également servir de prétexte pour renforcer les récits favorisant leur marginalisation et leur exclusion dans certaines parties du pays.

| Externes | Internes |

|---|---|

1. De mauvaises conditions socioéconomiques 2. L’exclusion politique et sociale 3. Le changement des dynamiques de pouvoir | 1. Un système électoral contesté 22. Des opérations problématiques le jour du scrutin 26. Le rejet des résultats de l’élection |

9.2. Togo

En raison des défaillances de la planification urbaine et d’autres facteurs économiques, les inondations sont monnaie courante pendant la saison des pluies au Togo (Klassou 1997 ; Ekpawou 2019). Malgré les efforts des pouvoirs publics et les mécanismes de financement climatique déployés par la Banque mondiale dans l’État côtier (AFD 2018), les fortes pluies et les vents violents continuent de provoquer des inondations dévastatrices et le déplacement interne des populations (Afreepress 2023). Avec les déplacements engendrés par les incidents d’insécurité au Burkina Faso, cette situation pourrait altérer la capacité de l’électorat à se rendre aux urnes lors des prochaines élections.

| Externes | Internes |

|---|---|

1. De mauvaises conditions socioéconomiques 5. La présence de groupes armés non étatiques | 22. Des opérations problématiques le jour du scrutin 26. Le rejet des résultats de l’élection |

Indicateurs observables

- Mesure dans laquelle les régions d’un pays sont exposées ou sujettes à des risques environnementaux, tels que les risques biologiques (choléra, grippe, VIH/SIDA, Covid-19, paludisme), les risques naturels (éruptions volcaniques, tremblements de terre, tsunamis, inondations et sécheresses) et les risques chimiques (accidents industriels ; déversements de produits chimiques ; pollution de l’eau ; rejet accidentel de matières toxiques).

- Nombre et nature des conséquences historiques des catastrophes environnementales et naturelles, parmi lesquelles : la déstabilisation politique, les crises humanitaires, l’augmentation de la criminalité, les pertes économiques et la destruction des infrastructures.

- Existence et qualité des systèmes locaux, nationaux et régionaux d’alerte précoce, de réduction des risques et de réaction aux catastrophes environnementales et naturelles.

Recommandations

- Recueillir les données historiques, notamment les statistiques, rapports, cartes et autres informations pertinentes sur les catastrophes environnementales ou naturelles. Ventiler les données pour identifier les cycles d’occurrence des catastrophes, les modèles saisonniers/calendaires et les régions touchées. Créer des cartes de risques géographiques. Tracer des lignes de tendance pour mettre en évidence les risques saisonniers.

- Recueillir les données historiques sur les conséquences des catastrophes environnementales ou naturelles. Analyser les cas où un évènement a déclenché une instabilité politique. Recueillir des données et analyser d’autres effets des catastrophes sur les processus électoraux, tels que l’impossibilité d’organiser des élections dans une circonscription ou un lieu particulier en raison d’une catastrophe, et l’impact négatif d’une catastrophe sur la participation de l’électorat, le cas échéant (et ventiler les données en fonction des groupes touchés). Cartographier les régions où les catastrophes sont susceptibles de faire dérailler les processus électoraux ou de les affecter négativement.

- Réaliser une expertise des capacités et de la préparation nationales et régionales à répondre aux catastrophes environnementales et naturelles, réelles ou potentielles. Cartographier les régions concernées.

Les pratiques journalistiques éthiques – c’est-à-dire le fait de rendre compte de manière précise, équitable et responsable – sont cruciales en raison de la grande influence des médias d’information sur le public. Dans des sociétés déjà divisées, un journalisme contraire à l’éthique peut intensifier les conflits et inciter à la violence. Ces pratiques contraires à l’éthique peuvent résulter d’une manipulation politique des médias d’information (Frohardt et Temin 2003, p. 1-4) ou de reportages sensationnalistes (Ramadhan 2013).

Cependant, avec l’introduction des réseaux sociaux et d’autres outils médiatiques récemment apparus comme les outils d’intelligence artificielle (IA) et d’autres outils génératifs, la préoccupation ne se limite plus aux médias traditionnels. Ce que l’on désigne par « trouble de l’information » est une caractéristique devenue récurrente des élections dans la région (Oboh 2016). Cela peut se manifester par des campagnes massives de désinformation et de mésinformation, des informations fabriquées et des médias manipulés à l’aide du numérique. Au début de cette tendance en Afrique de l’Ouest, les campagnes étaient axées sur la diplomatie vaccinale et la création de sentiments anti-Occidentaux. Cependant, comme le projettent Hassan et Hiebert (2022), elles visent désormais principalement à influencer les résultats électoraux, à renforcer le soutien au contrôle autoritaire du cyberespace national et à susciter l’approbation du public pour que les groupes militaires s’affirment ou s’insèrent dans la politique nationale.

Pour augmenter leurs chances de victoire, les politiques et leurs soutiens profitent désormais du « voile de l’anonymat » qu’offre Internet pour diffuser des discours qui dénigrent leurs adversaires (Tijani 2023). Les entreprises étrangères ayant des intérêts particuliers et d’autres acteurs non libéraux ont également un impact sur les élections par le biais de la désinformation. Ces dernières années, ils sont devenus des acteurs clés du secteur de l’influence et de l’écosystème de l’information. Grâce à des contenus largement diffusés et manipulés par les outils numériques sur les réseaux sociaux (comme WhatsApp), les fake news exacerbent rapidement les tensions et sèment la confusion dans la région.

10.1. Mali

La vague militante qui a débuté au Mali en 2012 s’étend maintenant au Burkina Faso et au Niger, et a entraîné des milliers de morts et le déplacement de deux millions de personnes. Cette situation a ouvert la voie à la manipulation et à la simplification des discours, souvent dans le but de donner une image négative de la France ou des alliances régionales. Depuis octobre 2021, on constate une recrudescence des fake news coïncidant avec des tensions politiques accrues dans tout le Sahel. Les relations entre le Mali et ses partenaires internationaux, en particulier la France, se sont dégradées depuis la prise du pouvoir par les militaires en 2020. Il est difficile de déterminer l’origine et l’ampleur des contenus délibérément biaisés, falsifiés ou fabriqués, dont une grande partie est partagée sur des plateformes comme WhatsApp. Les vidéos, souvent accompagnées d’une voix off robotisée, qui critiquent l’engagement français tout en soutenant l’intervention russe, constituent un sous-ensemble de ces contenus. Toutefois, depuis la fin de l’année 2021, on constate également une augmentation du nombre de fausses nouvelles bien produites (Africa News/AFP 2022). Cette montée en puissance est considérée comme faisant partie d’une « guerre de l’information », au cœur de laquelle se trouvent les tensions entre les démocraties européennes et les adversaires, tels que la Russie. Le désordre de l’information décrit ci-dessus pourrait devenir un moteur de violence lors des élections de 2024 au Mali.

| Externes | Internes |

|---|---|

2. L’exclusion politique et sociale 3. Des conflits liés à l’évolution des dynamiques de pouvoir *Géopolitique et dynamiques régionales | 16. L’accès inégal aux médias et le favoritisme 17. L’utilisation provocatrice des médias et des stratégies de campagne |

10.2. Togo

En 2019, Facebook a annoncé avoir supprimé plus de 265 comptes liés à la société israélienne d’influence électorale Archimedes Group ciblant des élections en Afrique, notamment au Togo (Gleicher 2019). Opérant depuis Israël, le réseau de propagande utilisait de faux comptes pour gérer les pages, amplifier leur contenu et manipuler les mesures d’engagement. Se faisant passer pour des entités locales, y compris des organes de presse, ces comptes ont fait circuler de prétendues fuites sur des personnalités politiques. Selon Facebook, le réseau était suivi par près de trois millions de personnes et a dépensé plus de 800 000 USD pour diffuser des publicités sur cette plateforme. Ses administrateurs ont plusieurs fois prononcé des discours politiques, discutant des élections et des perspectives des candidates et candidats, et critiquant leurs adversaires politiques. Le réseau d’influence électorale étant probablement au service de personnalités politiques, le trouble de l’information reste une préoccupation sérieuse à l’approche des élections au Togo. De même, la société Ureputation, propriété de l’homme d’affaires tunisien Lotfi Bel Hadj, était à l’origine d’une campagne sur Facebook visant à inciter la diaspora togolaise à soutenir la réélection du président Faure Gnassingbé en 2020.

| Externes | Internes |

|---|---|

1. De mauvaises conditions socioéconomiques 2. L’exclusion politique et sociale *Géopolitique et dynamiques régionales | 16. L’accès inégal aux médias et le favoritisme 17. L’utilisation provocatrice des médias et des stratégies de campagne |

Indicateurs observables

- Existence d’un code de déontologie des médias.

- Mesure dans laquelle les médias (nationaux et locaux) respectent le code de déontologie.

- Mesure dans laquelle les règles et réglementations définissant le rôle et les responsabilités des médias dans les processus électoraux sont appliquées par les organismes compétents.

La concurrence géopolitique croissante à l’échelle mondiale a pour conséquence un intérêt accru des États autoritaires pour l’Afrique de l’Ouest (Hassan et Hiebert 2022). Ce facteur1 concerne l’impact des dynamiques régionales, ainsi que celui des blocs étrangers et d’autres acteurs autoritaires, sur les élections à venir. Au-delà de la désinformation, des acteurs autoritaires notamment déploient également leur aide financière et militaire et n’hésitent pas à soutenir des coups d’État et des régimes autocratiques pour promouvoir leurs propres intérêts. Cette dynamique est appelée à jouer un rôle dans certaines des élections à l’étude, en particulier au Mali et, dans une certaine mesure, au Liberia. Dans ce dernier cas, il semblerait que l’opposition courtise la Russie, tandis que le président sortant entretient des liens avec les États-Unis, allié de longue date du Liberia. Outre la géopolitique au sens large, les dynamiques régionales et électorales autour de la « ceinture des coups d’État » de l’Afrique de l’Ouest francophone méritent également d’être prises en compte lors de l’analyse des risques électoraux pour le Togo.

11.1. Mali

Les autorités maliennes se sont stratégiquement détournées de la France vers la Russie en matière de soutien militaire. Cela signifie que les relations avec les partenaires occidentaux et régionaux se sont détériorées ; ce changement menace la structure de stabilisation régionale établie depuis 2013 et risque d’isoler les autorités nationales (ICG 2023). Compte tenu de l’ampleur et de l’intensité croissantes du trouble de l’information, ce conflit géopolitique risque de s’étendre au Sahel et menace les élections et les transitions de pouvoir pacifiques dans la région. En fonction de la réaction des partenaires régionaux et occidentaux, les élections maliennes de 2024 pourraient être confrontées à un risque important de manipulation des votes et de fraude apparente.

11.2. Togo

Le Togo est l’un des rares pays francophones d’Afrique à disposer d’un gouvernement civil et à ne pas connaître de conflit armé actif. Le coup d’État d’août 2023 au Gabon montre ce qui peut se produire lorsque les députés siégeant et les responsables en place depuis longtemps veulent s’accrocher au pouvoir. Bien que l’élection présidentielle n’ait lieu qu’en 2025, les élections législatives et régionales de décembre 2023 peuvent influer sur les tendances de l’élection présidentielle. À l’instar du Gabon, le président du Togo a une affiliation dynastique à la présidence depuis 1967. Mais contrairement au Gabon, le pays n’a pas amélioré de manière significative ses indicateurs socioéconomiques et son taux de développement, avec un taux de pauvreté qui atteint encore 45 % dans les zones rurales.

| Externes | Interne |

|---|---|

1. De mauvaises conditions socioéconomiques 2. L’exclusion politique et sociale | 26. Le rejet des résultats de l’élection |

Indicateurs observables

- Existence d’un cadre multilatéral concis, transparent et responsable.

- Mesure dans laquelle la technologie façonne la géopolitique.

- Mesure dans laquelle les hommes politiques, les partis et les entreprises étrangères respectent le code de déontologie.

- Mesure dans laquelle les principes démocratiques définissent les relations géopolitiques, en particulier en ce qui concerne l’application des principes électoraux internationaux par les organismes compétents.

Afreepress, « Inondations à Lomé : Les populations pointent du doigt les bassins de rétention », 18 avril 2023, <https://afreepress.net/inondations-a-lome-les-populations-pointent-du-doigt-les-bassins-de-retention/>, consulté le 23 novembre 2023

Africa News, « Togo declares state of security emergency in the north » [Le Togo déclare l’état d’urgence sécuritaire dans le Nord], 19 juin 2022, <https://www.africanews.com/2022/06/14/togo-declares-state-of-security-emergency-in-the-north>, consulté le 23 novembre 2023

Africa News/AFP, « Fake news floods Sahel as disinformation wars escalate » [Les fausses nouvelles inondent le Sahel alors que les guerres de désinformation s’intensifient], 15 février 2022, <https://www.africanews.com/2022/02/15/fake-news-floods-sahel-as-disinformation-wars-escalate>, consulté le 22 novembre 2023

—, « Togo : l’opposition se mobilise en vue des élections législatives », 13 février 2023a, <https://fr.africanews.com/2023/02/13/togo-lopposition-se-mobilise-en-vue-des-elections-legislatives>, consulté le 22 novembre 2023

—, « UN Security Council ends Mali peacekeeping mission » [Le Conseil de sécurité de l’ONU met fin à la mission de maintien de la paix au Mali], 30 juin 2023b, <https://www.africanews.com/2023/06/30/un-security-council-ends-mali-peacekeeping-mission>, consulté le 22 novembre 2023

Afrol News, « Togo abductions cause new refugee stream » [Les enlèvements au Togo provoquent un nouveau flux de personnes réfugiées], 27 mai 2005, <http://www.afrol.com/articles/16446>, consulté le 22 novembre 2023

—, « Human rights violations in Togo: Harassment, kidnappings, and suppression of peaceful protests » [Violations des droits de l’homme au Togo : harcèlement, enlèvements et répression des manifestations pacifiques], 2010

Agence française de développement (AFD), « À Lomé, un 4e lac pour en finir avec les inondations », 31 mai 2018, <https://www.afd.fr/fr/actualites/lome-un-4e-lac-pour-en-finir-avec-les-inondations>, consulté le 22 novembre 2023

Alihodžić S. et Uribe Burcher C., Electoral Risk Management Tool : External Factors Guide [Risques électoraux : Guide sur les facteurs externes], Stockholm, International IDEA, 2018, <https://doi.org/10.31752/idea.2018.45>

Al Jazeera, « Finnish appeals court begins Liberia war crime hearing » [La Cour d’appel finlandaise entame l’examen des crimes de guerre commis au Libéria], 10 janvier 2023a, <https://www.aljazeera.com/news/2023/1/10/finnish-appeals-court-begins-liberia-war-crime-hearing>, consulté le 22 novembre 2023

—, « Mali votes in constitutional referendum to pave way for elections » [Le Mali organise un référendum constitutionnel pour ouvrir la voie à des élections], 18 juin 2023c, <https://www.aljazeera.com/news/2023/6/18/malis-military-rulers-hold-constitutional-referendum-vote>, consulté le 22 novembre 2023

Alston P., « Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Philip Alston », Nations Unies, A/HRC/17/28/Add.2-FR, 9 mai 2011, <https://digitallibrary.un.org/record/705553?ln=en>, consulté le 22 novembre 2023

Amnesty International, « Sierra Leone : Sept mois après les manifestations d’août 2022, violentes à certains endroits, les blessés et proches des personnes tuées attendent toujours que justice soit rendue », 20 mars 2023, <https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2023/03/sierra-leone-seven-months-after-augusts-protests-which-turned-violent-in-some-locations-no-justice-yet-for-those-injured-or-the-families-of-those-killed>, consulté le 22 novembre 2023

Aning K., « Understanding the nexus between human security and small arms in Africa: The case of Ghana » [Comprendre le lien entre la sécurité humaine et les armes légères en Afrique : Le cas du Ghana], in A. Abass (ed.), Protecting Human Security in Africa, Oxford, Oxford University Press, 2010, édition en ligne du 1er janvier 2011), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199578986.003.0004>

Banque mondiale, « Note sur la situation économique du Mali : Renforcer la résilience en période d’incertitude – Renouveler le contrat social », 24 mai 2023a, <https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2022/05/24/mali-economic-update-resilience-in-uncertain-times-renewing-the-social-contract>, consulté le 23 novembre 2023

—, « La Banque mondiale au Togo », mis à jour le 29 septembre 2023b, <https://www.worldbank.org/fr/country/togo/overview>, consulté le 23 novembre 2023

BBC News, « Mali and the UN: Why peacekeepers are being told to leave » [Le Mali et l’ONU : Pourquoi les soldats de la paix sont priés de partir], 30 juin 2023, <https://www.bbc.co.uk/news/world-60419799>, consulté le 23 novembre 2023

Brancati D. et Snyder J. L., « Time to kill: The impact of election timing on Postconflict stability » [Mauvais timing : L’impact du calendrier électoral sur la stabilité post-conflit], Journal of Conflict Resolution, 57/5 (2012), p. 822-853, <http://dx.doi.org/10.1177/0022002712449328>

Brun C., « Local citizens or internally displaced persons? Dilemmas of long term displacement in Sri Lanka » [Membres de la population locale ou personnes déplacées à l’intérieur du pays ? Dilemmes du déplacement à long terme au Sri Lanka], Journal of Refugee Studies, 16/4 (2003), p. 376-397, <https://doi.org/10.1093/jrs/16.4.376>

Buchanan-Smith M. et Christoplos I., Disaster Mitigation: Experiences and Reflections [Atténuation des catastrophes : Expériences et réflexions], 2004, Practical Action Publishing

Bukari K. N., Conflict and Development in the Bawku Traditional Area of Ghana [Conflit et développement dans la région traditionnelle de Bawku au Ghana], Saarbruck, Lap Lambert Publishing, 2013

Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix (KAIPTC), « Ghana needs to respond to small arms challenges carefully—Prof Aning » [Le Ghana doit réagir avec prudence au problème des armes légères, par Kwesi Aning], 12 octobre 2021, <https://www.kaiptc.org/ghana-needs-to-respond-to-small-arms-challenges-carefully-prof-aning>, consulté le 23 novembre 2023

Cooke E., Hague S. et McKay A., « The Ghana Poverty and Inequality Report: Using the 6th Ghana Living Standards Survey – 2016 » [Rapport sur la pauvreté et les inégalités au Ghana : Utilisation de la 6e enquête sur le niveau de vie au Ghana, 2016], UNICEF, mars 2016, <https://www.unicef.org/ghana/media/531/file/The%20Ghana%20Poverty%20and%20Inequality%20Report.pdf>, consulté le 23 novembre 2023

Dunne T., International Relations Theories : Discipline and Diversity [Théories des relations internationales : Discipline et diversité], 2006, Oxford University Press

Ekpawou C., « Le préfet du Golfe sur les sites les plus affectés par des inondations à Lomé », Togo Presse, 2019, <https://togopresse.tg/le-prefet-du-golfe-sur-les-sites-les-plus-affectes-des-inondations-a-lome>, consulté le 23 novembre 2023

Equal Measures 2030, « SDG Gender Index 2019: Tracking Gender Equality Across the SDGs » [Indice de genre 2019 des ODD : Suivre l’égalité des genres dans les ODD], 2019, <https://equalmeasures2030.org/publications/2019-sdg-gender-index-report>, consulté le 15 juin 2024

Ferreira F. H. G., Julian Messina, Jamele Rigolini, Luis-Felipe López-Calva, Maria Ana Lugo et Renos Vakis, Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class [Mobilité économique et émergence de la classe moyenne latino-américaine], Washington, DC, Banque mondiale, 2011

Fonds monétaire international (FMI), « Perspectives économiques régionales : Afrique subsaharienne. La grande pénurie de financement », avril 2023, <https://www.imf.org/fr/Publications/REO/SSA/Issues/2023/04/14/regional-economic-outlook-for-sub-saharan-africa-april-2023>, consulté le 23 novembre 2023

Frohardt M. et Temin J., « Use and Abuse of Media in Vulnerable Societies » [Usage et abus des médias dans les sociétés vulnérables], United States Institute of Peace Special Report no 110, octobre 2003, <https://www.usip.org/sites/default/files/sr110.pdf>, consulté le 22 novembre 2023

Front Page Africa, « Liberians march the streets of Monrovia in demand for justice against war and economic crimes » [La population libérienne manifeste dans les rues de Monrovia pour que justice soit faite contre les crimes de guerre et les crimes économiques], 13 novembre 2018 (mis à jour le 30 juillet 2019), <https://frontpageafricaonline.com/liberia-war-crimes-trial/liberians-march-the-streets-of-monrovia-in-demand-for-justice-against-war-and-economic-crimes>, consulté le 22 novembre 2023

Gleicher N., « Removing coordinated inauthentic behavior from Israel » [Mettre fin aux comportements factices coordonnées provenant d’Israël], Meta, 16 mai 2019, <https://about.fb.com/news/2019/05/removing-coordinated-inauthentic-behavior-from-israel>, consulté le 22 novembre 2023

Harmon W. Q., « Liberians divided over Weah’s first term performance » [La population libérienne divisé sur le bilan du premier mandat du président Weah], Africa Press, 30 janvier 2023a, <https://www.africa-press.net/liberia/all-news/liberians-divided-over-weahs-first-term-performance>, consulté le 23 novembre 2024

—, « Liberia : Ruling party kicks off campaign, parade “casket” depicting main opposition » [Liberia : Le parti au pouvoir lance sa campagne et fait défiler un « cercueil » représentant le principal parti d’opposition], Daily Observer, 5 août 2023b, <https://www.thefreelibrary.com/Liberia%3A+Ruling+Party+Kicks+Off+Campaign%2C+Parade+%27Casket%27+Depicting...-a0759748923>, consulté le 23 novembre 2023

Hassan I. et Hiebert K., « Illiberal Influence Fuels Disinformation in West Africa » [L’influence autoritaire alimente la désinformation en Afrique de l’Ouest], Centre pour la démocratie et le développement, 22 juillet 2022, <https://www.cddwestafrica.org/reports/illiberal-influence-fuels-disinformation-in-west-africa>, consulté le 23 novembre 2023

Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), « ONU Derechos Humanos Observe Reducción Significativa de Violencia Durante las Elecciones » [Le bureau des droits de l’homme de l’ONU observe une réduction significative de la violence pendant les élections], Bogota, HCDH, 2010,

Human Rights Watch (HRW), « Liberia : Une vidéo appelle à créer un tribunal pour juger les crimes de guerre », 14 mai 2019a, <https://www.hrw.org/fr/news/2019/05/14/liberia-une-video-appelle-creer-un-tribunal-pour-juger-les-crimes-de-guerre>, consulté le 23 novembre 2023

—, « Liberia : President backs war crimes court » [Liberia : Le président soutient le tribunal pour les crimes de guerre], 17 septembre 2019b, <https://www.hrw.org/news/2019/09/17/liberia-president-backs-war-crimes-court>, consulté le 23 novembre 2023

—, « Mali : Massacre perpétré par l’armée et des soldats étrangers », 5 avril 2022a, <https://www.hrw.org/fr/news/2022/04/05/mali-massacre-perpetre-par-larmee-et-des-soldats-etrangers>, consulté le 23 novembre 2023

—, « France : Condamnation prononcée pour des atrocités commises au Liberia », 2 novembre 2022b, <https://www.hrw.org/fr/news/2022/11/02/france-condamnation-prononcee-pour-des-atrocites-commises-au-liberia>, consulté le 23 novembre 2023

International Crisis Group (ICG), Liberia : Time for Much-Delayed Reconciliation and Reform [Liberia : L’heure de la réconciliation et des réformes tant attendues a sonné], Briefing politique no 88, 12 juillet 2012, <https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/liberia/liberia-time-much-delayed-reconciliation-and-reform>, consulté le 23 novembre 2023

—, Mali : éviter le piège de l’isolement, Briefing Afrique no 185, 9 février 2023, <https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/b185-mali-eviter-le-piege-de-lisolement>, consulté le 23 novembre 2023

Kendie B. S., Osei-Kufuor P. et Boakye K. A., Mapping Conflicts in Ghana [Cartographie des conflits au Ghana], Ghana, University of Cape Coast, 2014

Klassou K. S., « Croissance urbaine et inondations à Lomé : Réflexion sur les facteurs responsables et les perspectives d’avenir », Compte-rendu de la conférence de Lomé, 3-6 mars 1997, Lomé, Presses de l’UB, 1997

Kollie S. D., « Liberia’s President Weah 100 days in: Promises made, promises kept? » [Cent jours après le départ du président libérien Weah : promesses faites, promesses tenues ?], African Arguments, 2 mai 2018, <https://africanarguments.org/2018/05/liberia-president-weah-100-days-in-promises-made-promises-kept>, consulté le 23 novembre 2023

—, « “Not the change we voted for” : Liberia awaits more protests as anger rises » [« Ce n’est pas le changement pour lequel nous avons voté » : le Liberia s’attend à de nouvelles manifestations alors que la colère monte], African Arguments, 27 juin 2019, <https://africanarguments.org/2019/06/not-change-voted-liberia-protests>, consulté le 23 novembre 2023

Krug E. G., Mercy, J. A., Dahlberg L. L. et al., « The world report on violence and health » [Rapport mondial sur la violence et la santé], Lancet, 360/9339 (2002), p. 1083-1088, <https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11133-0>

Laakso L., « Insights into electoral violence in Africa » [Aperçu de la violence électorale en Afrique], in Basedau M., Erdmann G. et Mehler A. (édit.), Votes, Money and Violence: Political Parties and Elections in Sub-Saharan Africa [Votes, argent et violence : Partis politiques et élections en Afrique subsaharienne], Uppsala, The Nordic African Institute, 2007

Lansah S., « Inside Ghana’s illegal arms trade » [Le commerce illégal d’armes au Ghana], BBC News, 25 janvier 2019, <https://www.bbc.co.uk/news/av/world-africa-46979165>, consulté le 22 novembre 2023

Mensah K., « A decades-long ethnic conflict in Ghana is at risk of escalation from foreign fighters » [Un conflit ethnique qui dure depuis des décennies au Ghana risque d’être aggravé par des combattants étrangers], Semafor, 18 février 2023, <https://www.semafor.com/article/02/17/2023/ghana-fears-burkina-faso-jihadists-crossing-border-to-join-old-ethnic-conflict>, consulté le 22 novembre 2023

Nations Unies, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, A/CONF : 183-9, 17 juillet 1998, <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en>, consulté le 23 novembre 2023

—, « Mali : Independent rights experts call for probe into Wagner Group’s alleged crimes » [Mali : Des experts indépendants en matière de droits humains demandent une enquête sur les crimes présumés du Groupe Wagner], 31 janvier 2023, <https://news.un.org/en/story/2023/01/1133007>, consulté le 23 novembre 2023

Ndulo M. et Lulo S., « Free and fair elections, violence and conflict » [Élections libres et équitables, violence et conflits], Cornell Law Faculty Publication, paper 186, 2010, <https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/186>, consulté le 23 novembre 2024